2025.1.26にしだれ桜で有名な極楽寺にいってきました。

私の実家の近くなのですが、有名になっているとは知らず。

たしかに、桜の枝ぶりもお庭もすばらしいです。

ちかくに名水もありますので、山口市にきたら車で足を伸ばしてぜひ尋ねてみていただけると。

ただし近くにお店はなにもないので、徳佐のスーパーで買い物をしてからか、数キロ先にある道の駅に立ち寄ってからいくことをお勧めします。

2025.1.26にしだれ桜で有名な極楽寺にいってきました。

私の実家の近くなのですが、有名になっているとは知らず。

たしかに、桜の枝ぶりもお庭もすばらしいです。

ちかくに名水もありますので、山口市にきたら車で足を伸ばしてぜひ尋ねてみていただけると。

ただし近くにお店はなにもないので、徳佐のスーパーで買い物をしてからか、数キロ先にある道の駅に立ち寄ってからいくことをお勧めします。

Splunk の SPL を中途半端に学んでいたため、表題の通り、なぜSPLの先頭にパイプをつける場合とつけない場合があることが疑問でしたが、以下の2つの記事を見てようやくスッキリしました。

(「こおりねこ」さん、ありがとうございます!)

Splunk: Splunk入門(SPL編 1/6) - SPL文の基本(Qiita)

https://qiita.com/frozencatpisces/items/a395d8721977d14bd6a2

まず上記の記事には以下の通り記載があります。

早速、シンプルな SPL 文を実行してみましょう。

search index=”_internal”

「 search 」は SPL のコマンドの1つであり、条件を引数に指定してログを検索、出力するコマンドです。

普段よく目にするのは、いきなり index=”_internal” という形でかかれたSPLですが、実はその前に search コマンドがあり省略されているだけなんですね。

知りませんでした。。。

Splunk: サーチマクロって何だ?(Qiita)

https://qiita.com/frozencatpisces/items/8424d5af4204433948b1

そしてさらに上の記事を見ると、以下の記載があります。

search や inputlookup などの生成コマンド( generating commands )を定義に使用する場合は「定義の先頭にパイプ(|)を付けない」「マクロ使用箇所の直前にパイプを付ける」の2点を守る必要があります。

なるほど、search の場合は先頭にパイプを付けないという決まりがあるのですね。

Homerowのインストールから起動までの操作は以下の通り。

1.homebrewでインストール

2.homerowの実行

3.ショートカットを押す

以下のコマンドでインストールできます。

% brew install homerow

==> Auto-updating Homebrew...

・・・

==> Downloading https://builds.homerow.app/v1.3.2/Homerow.zip

######################################################################################################################################################### 100.0%==> Installing Cask homerow

==> Moving App 'Homerow.app' to '/Applications/Homerow.app'

🍺 homerow was successfully installed!

実行の仕方はいろいろありますが、Finderから実行するのが一番わかりやすいかも。

実行すると以下のような設定画面が表示されます。

Launch on login を ONにするとOSログオン時に自動的にhomerowを起動してくれそうです。

ここまでできたら、あとはショートカットを押すだけです。なお、ショートカットキーのデフォルトは[SHIFT]+[COMMAND]+[SPACE]となっています。

急遽、1週間後にAZ-500の試験を受けないといけない状況になり、なんとかクリスマスイブの今日(2024/12/24)、合格することができましたので、その方法をここに記載しておきます。

ちなみに私は1年前に AZ-900を取得済みです。

このブログの概要は以下の通りです。

1.Udemyの模試を受ける(初級編)

2.MS公式の模試を受ける(中級編)

3.最後まで諦めずに試験を受ける(上級編)

4.試験の概要

5.補足(あまり利用しなかった教材)

正直、ここまでやれば 700点ぎりぎりで受かる可能性があります。もしそれ以上の確率で合格したいのであれば、実務経験やMS Learnの読み込みが必須でしょう。

それくらい AZ-500 の試験はきびしいです。

下記の模擬試験を受けます。かなり基本的な内容なので、この模試をすべて100点満点でクリアできるくらいになりましょう。

AZ-500 Azure Security Technologies 模擬問題集

https://www.udemy.com/course/az-500-azure-security-technologies/?couponCode=KEEPLEARNING

模試は3種類ありますが、毎回同じ問題が出ますので、2〜3周すれば、すべて100点近い点数がとれるようになると思います。

ちなみにこのレベルの問題は実際の試験では出題されません。

次に Microsoft公式の AZ-500模試を受けます。この模試は Udemy を初級レベルとすると中級レベルの模試になります。

どんなコマンドを実行したらいいかや、Azureのポータルでこんな設定がされている場合にどういった挙動になるかなど、グッと実際の試験に近い問題になります。(とはいえ、まだまだ実際の試験の内容には遠いですが。)

試験 AZ-500 のプラクティス評価:Microsoft Azure Security Engineer

https://learn.microsoft.com/ja-jp/credentials/certifications/azure-security-engineer/practice/assessment?assessment-type=practice&assessmentId=57&practice-assessment-type=certification&source=docs

模試や1種類しかありませんが侮るなかれ、毎回少しずつ問題が入れ替わるので100点満点を取れるようになるのは容易ではありません。

しかし、2〜3回続けて90点を超える点数をとれるようになってくると、AZ-500の700点をクリアできる可能性がでてきます。

実際、同じような問題が本番試験の中で1割くらいでてくるので、このMicrosoft公式の模試を受けておくことは必須です。

これで700点をクリアできる可能性、つまり基礎知識がついた状態になります。

しかし、実際の AZ-500 の問題はこんなものではありません。もう1段階応用を効かせる必要があります。

2.までクリアできたらもうあなたは AZ-500に合格する可能性を秘めています。

しかし、あくまで可能性というだけで、実際には運(自分の得意なパートが出てくるかどうか)とあきらめずに最後まで応え続けられるか、が重要になってきます。

AZ-500の試験は最初はやさしく、徐々に問題が難しくなっていくということはなく、いきなりむずかしい問題が出てきます。

そこでもうダメだとおもってしまったら合格は難しいと思います。

わたしの場合も最初から難しい問題が出題され、いきなり無理じゃないかという考えがよぎりましたら、5問目くらいからようやくこれなら答えられそうという質問がポツポツと出てきて、そこで気を取り直すことでなんとか合格することができました。

もう一度いいますが、最後まで頭をつかって最後まで粘ること、これが重要です。

ちなみに私の試験の場合は、Microsoft Defender for Cloud に関する質問がやたらと出てきた感じでした。

もし、上に書いた1.2.の後、何を重点的に勉強したらいいかと効かれると、いまの私なら、Microsoft Defender for Cloudを隅々まで勉強しておけ、というでしょう。

私のケースでは全52問(時間は100分くらい)で以下のような問題がでました。ちなみにラボ(実際にPortalの設定を操作する系)的なものはありませんでした。

・基本的に回答の選択肢からプルダウンで正解を選ぶ形式です。たまに、ドラッグアンドドロップで回答を選択する形式もあります。

・内容としては先ほど書いたとおり、Microsoft Defender for Cloudのかなりマニアックな質問(模試では対応不可能)や必要な管理者権限/操作可能な管理者を選択するもの、プライベートネットワークの接続方法、PIM、Key Vault などが出ていたと思います。

・一つの状況が提示されて、それぞれの対応が正しいか、間違っているか選択する問題。ここは意外と簡単だったかも。模試レベルで対応可能です。

・ある企業の現在の環境と今後の計画が説明されているドキュメントを読まされて、それを踏まえた質問が行われる形式。ここは難関です。ここで30分くらい残り時間があれば落ち着いて答えられそう。

特に46問目あたりからは模試では見ない形式なので、最初はちょっと面食らうかもしれませんが、おちついて確認すればなんとかなるかと思います。

Udemy の Microsoft AZ-500 Certification Exam 2024 が評価4.8と高評価なので購入してみましたが、正直、不要でした。

理由としてはやたらと問題数が多い、日本語版がない、回答の説明がごちゃごちゃしてわかりずらい、という感じです。

Microsoft AZ-500 Certification Exam 2024

https://www.udemy.com/course/microsoft-az-500-certification-exam-2024/?couponCode=KEEPLEARNING

時間とお金がある人はやってみてもいいかもしれませんが、私はおすすめしません。(最初の60問くらいで時間切れでした。)

また、最短突破 Microsoft Azureセキュリティ テクノロジ[AZ-500]合格教本 Kindle版 をAmazonで買ってみましたが、時間がなく、再度まで読み終わることはありませんでした。

ただ、Azureを体系的に理解するにはいいと思いますので、もし時間があれば読んでおくことをおすすめします。

最短突破 Microsoft Azureセキュリティ テクノロジ[AZ-500]合格教本 Kindle版

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BDYFCZ5G/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_351_o00?ie=UTF8&psc=1

とても基本的な文法なのですが、abceed模試で間違ってしまったため、あらためて勉強し直しました。

そこで上記についてChatGPTに確認してみたら、以下のような答えが返ってきました。

<ChatGPTへの質問>

英語について教えてください。mustなどの法助動詞の後の動詞は原型にする必要がありますか?その通りの場合、理由を分かりやすく教えてください。

はい、mustなどの法助動詞(助動詞の一種)の後に続く動詞は、必ず「原形」を使う必要があります。これは英語の文法ルールで、理由も意外とシンプルです。

法助動詞(must, can, may, will, shouldなど)は、その後ろの動詞に「可能性」「義務」「未来の意志」などのニュアンスを加える「補助的な」働きを持っています。このため、助動詞がつくと、その後にくる動詞が「そのままの形」で意味を表現することができます。

例えば、 – You must go(あなたは行かなければならない) – She can swim(彼女は泳ぐことができる)

この場合、「go」や「swim」の意味がそのまま表れ、助動詞が「義務」や「能力」を示す役割を果たしているだけです。動詞そのものに変化を加えないことで、シンプルかつ明確に意味が伝わるようにしています。

もともと助動詞は、独自に「時制」や「人称」の変化を持たず、動詞に対して「補助的な意味」を加えるだけの言葉でした。古い英語やゲルマン語の時代から、動詞の形を変えずに使うのが一般的だったため、そのまま「原形」を用いるルールが現代英語にも受け継がれました。

助動詞の後の動詞を原形にする理由は、以下のようにまとめられます: 1. 助動詞の「補助」的な役割を維持するために動詞を変化させない。 2. シンプルで分かりやすい表現を作るため。 3. 歴史的なルールが今も受け継がれているため。

これにより、法助動詞を使った文は、無駄がなく簡潔に表現できるようになっています。

ちなみにこの件については、以下のYahoo知恵袋にすばらしくわかりやすい答えが書かれているので、参照してみてください。

(Yahoo知恵袋より)

なぜ、canやwillなどの助動詞の後ろは動詞の原形にしなければいけないんでしょうか?

別にsやedがついていてもいいんじゃないかなと思ってしまいます。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1017844015

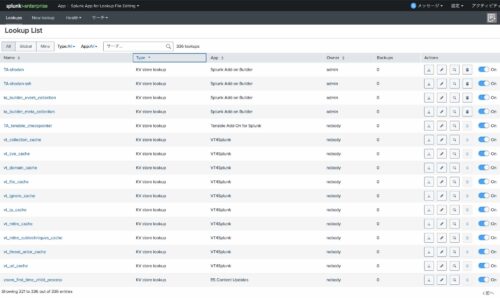

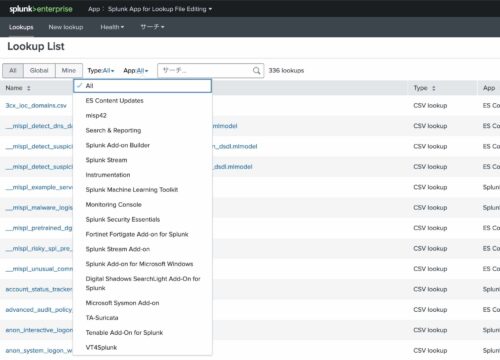

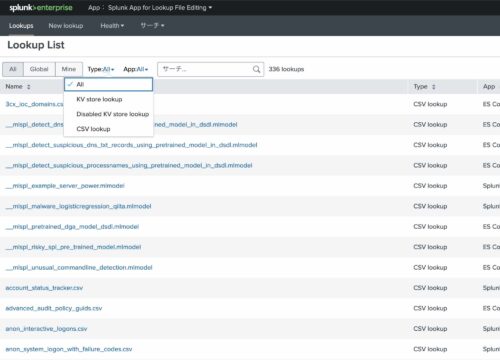

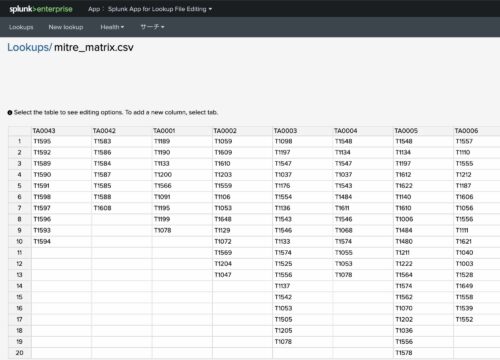

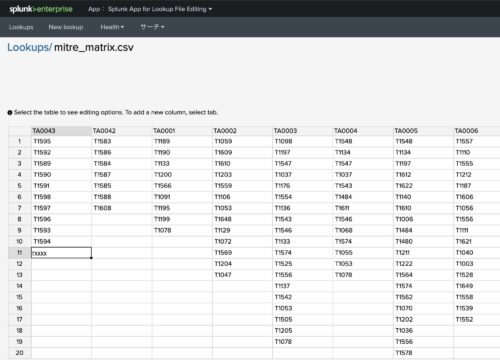

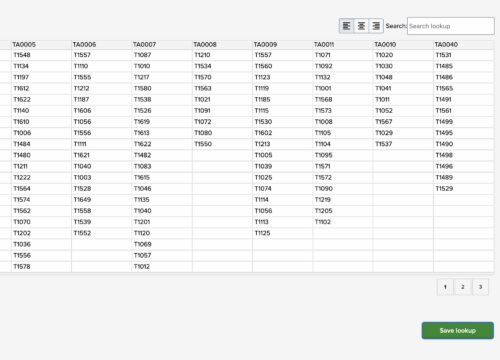

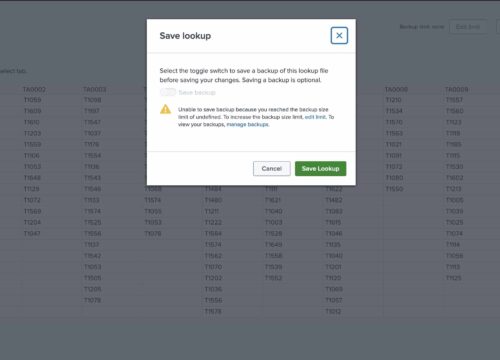

以下、さわってみた感じ。

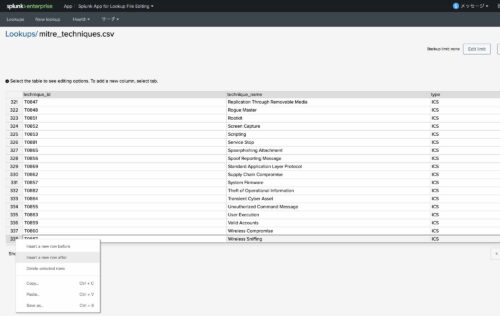

mitre_techniques.csv を開き、最後の行で右クリックしてコンテキストメニューを表示したところ

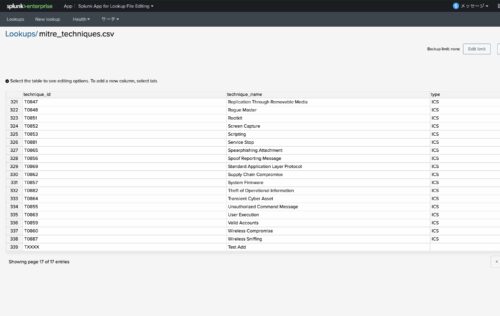

編集した直後

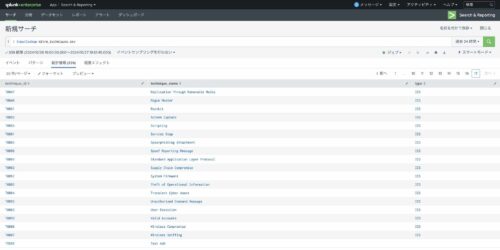

inputlookupコマンドで行を追加した結果を確認したところ

最近たまにChatGPTを利用することがあるのですが、そのChatGPTの回答をWordpressに貼り付けたいことってありませんか?

私は最近、それができたらいいなあとおもっていたところ、pandocというアプリケーションと Mac 標準の?pbpaste、pbcopyコマンドを利用して、比較的簡単に実現する方法を見つけたのでここに共有しておきます。

流れとしては、

1.pandocをMacにインストール

2.ChatGPTに質問し、その回答をコピー

3.コンソールで pandoc、pbpaste、pbcopyコマンドを実行

4.WordpressにてカスタムHTMLの部品を作成

5.カスタムHTMLにクリップボードの内容を貼り付け

といった感じです。

HomebrewでMac OSに pandocをインストールしてもいいらしいのですが、私の環境ではうまくいかなかった(インストールはできたのかもしれませんが、PATHがうまく設定できず断念)したので、パッケージをダウンロードしてインストールしました。

jgm /pandoc

https://github.com/jgm/pandoc/releases

ChatGPTが回答すると、最後に以下のようなマークが出力されると思います。その中から左から2番目(赤枠部分)をクリックします。

そうすると、ChatGPTの回答がクリップボードに貼り付けられます。

そしたら、Mac OSのコンソールから以下のコマンドを実行します。

% pbpaste | pandoc --to=html | pbcopy

すると、自動的に クリップボードのデータがHTMLのタグ付きデータに変換されます。うーん、便利。

クリップボードのHTMLのタグ付きデータを貼り付けたいので、WordPress の部品から、以下の通り「カスタムHTML」を選択します。

最後に、「カスタムHTML」の中にクリップボードの内容をペーストすれば完了です。

貼り付けた後、プレビュー でみてみれば完成イメージが確認できます。なお、このプレビュー は簡易的なので、実際にどう見えるかは実際に記事をアップロードして確認したほうが良いと思います。

PandocのインストールとPDF生成(macOS)

https://blog.machine-powers.net/2018/07/02/install-pandoc-and-generate-pdf/#pandocのインストール

ChatGPTの回答をWordPressに整形テキストとして貼り付ける方法

https://flogics.com/wp/2024/09/chatgpt-markdown-to-wordpress/

MFゴーストを見ていたら海老天丼が食べたくなったので、小田原に行ってきました。

ついでにいろいろ調べていたところ、MFゴーストのマンホールがあるということだったので、探してみました。

小田原駅の近くに全部あったので、30分くらいで全部発見できましたよ。

設置場所は小田原市のホームページにマンホールがポイントされたGoogleマイマップがあるので、それを見ると探しやすいです。

小田原市

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/topics/p36765.html

最近、洗面所の蛍光灯が古くなってきてたまに点滅するようになってきました。

そこで新しい蛍光灯を買おうと思いましたが、せっかくなのでLEDに変えられないかとおもっていたところ、いろいろなメーカからLEDの蛍光灯が出ていることがわかりました。

その中から評判がよく、またサクラチェッカーでも問題なさそうだったのでlumi-tech社のLED蛍光灯丸型 (30W型, 昼光色)を注文してみました。

古い蛍光灯からの交換は非常に簡単で、

1.グロー管(最初に点滅するやつ)をはずす

2.蛍光灯をLEDのものに差し替える

とこれだけです。

交換したあとさっそくスイッチをいれてみたところ、

・グロー管の点滅がない分、すぐに点灯する

・めっちゃ明るい(たぶん、通常の蛍光灯より明るい)

といいことだらけでした。

これで電気代もやすくなるならいいですね。ちなみにお値段は1,500円くらいなのでこれまでの蛍光灯とかわらない気がします。

最近、我が家では食器洗いや風呂洗いの際にへちまたわしを利用し始めました。

しかしながら、もともと使っていたへちはたわしはすこしサイズが小さく、コップ洗などには良いのですが、フライパンやお風呂洗いには少し物足りない感じでした。

そこでもう少し大きめのサイズのへちまたわしが無いかさがしていたところ、Pospetia というメーカのへちまたわしが大きくてよさそうだったので、Amazon経由で頼んでみました。

届いた際は乾燥してペシャンコになっていたので失敗したかなと思いましたが、少し水につけておいたところ、想像以上に大きいことがわかりました。

今度は逆に、ちょっと大きすぎるかなーともおもいましたが、大きい分、すきまがたくさんあるので、コップなど小さいものにも問題なく入り込むことができます。

また、この大きさなので、お風呂洗いにもぴったりです。

これが2つ入って999円なのでお願いもそこそこではないでしょうか?

1つだけ難を言うとすると、上についている紐はいらないかもしれないなと思いました。

へちまをどこかにひっかけておくにはいいかもしれませんが、使っているときにこの紐が揺れて水が跳ねてくるので、使う時はこの紐のある方を手前にして使うといいかもしれません。

Pospetia