タイトルのとおり、SplunkのAddonとして提供されているAbuseIPDB Check をSplunkにインストールして軽く使ってみましたので、その時の操作をここに記録しておきます。

1.Addonのダウンロード

以下のサイトからAbuseIPDB Check の Addonをダウンロードできますので、Splunkサイトにログインの上、ダウンロードします。

https://splunkbase.splunk.com/app/4903

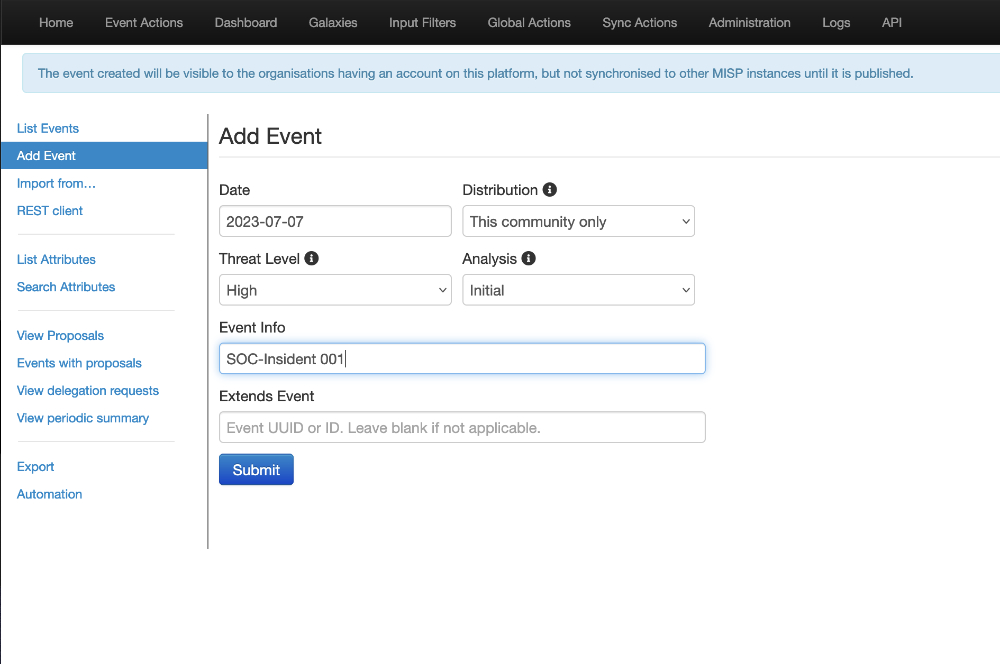

2.Addonのインストール

Splunkダッシュボードの左上にある「Appの管理」(歯車マーク)をクリックし、Appの管理画面の右上にある「ファイルからAppをインストール」から、1.でダウンロードした tgzファイルをインストールします。

3.config.jsonファイルをコピー&編集

Macの場合、/Applications/Splunk/etc/apps/abuseipdb_check フォルダにAppの本体がインストールされます。

さらにその配下の defaultフォルダにconfig.json ファイルが置かれていますので、 defaultフォルダと同じ階層にある localフォルダにコピーします。

cd /Applications/Splunk/etc/apps/abuseipdb_check/default/ cp config.json ../local

そして、localフォルダにコピーしたconfig.jsonファイルを編集します。

config.jsonファイルを vi などで開くと以下の通り書かれていますので、「yourkeyhere」の部分の AbuseIPDBサイトの自分のアカウントからとってきた API Keyに置き換えます。

{

"abuseip": [

{

"api_key": "yourkeyhere"

}

]

}

4.Splunkの再起動

3.まで実施したら以下のコマンドでSplunkを再起動します。

/Applications/Splunk/bin/splunk restart

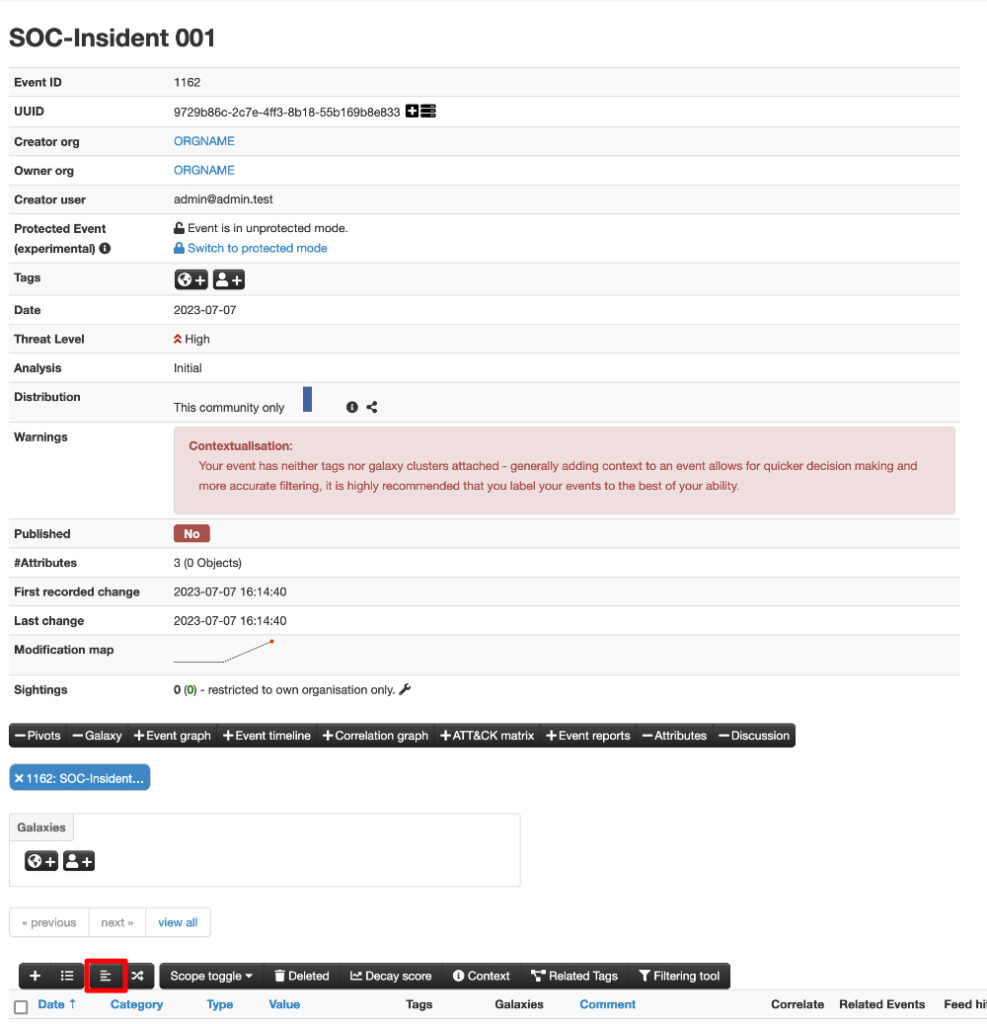

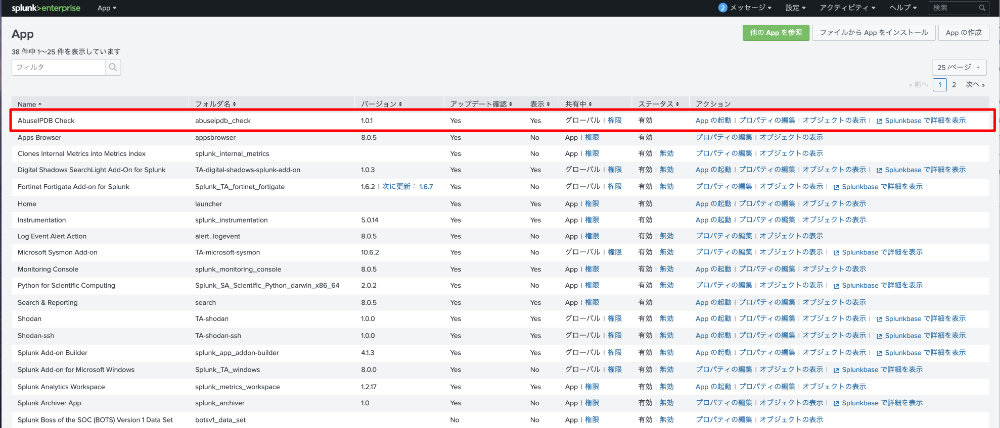

5.AbuseIPDB Check App確認

Splunk が再起動したら、再度「Appの管理」を確認すると、以下の通りAbuseIPDB Checkが登録されているはずです。

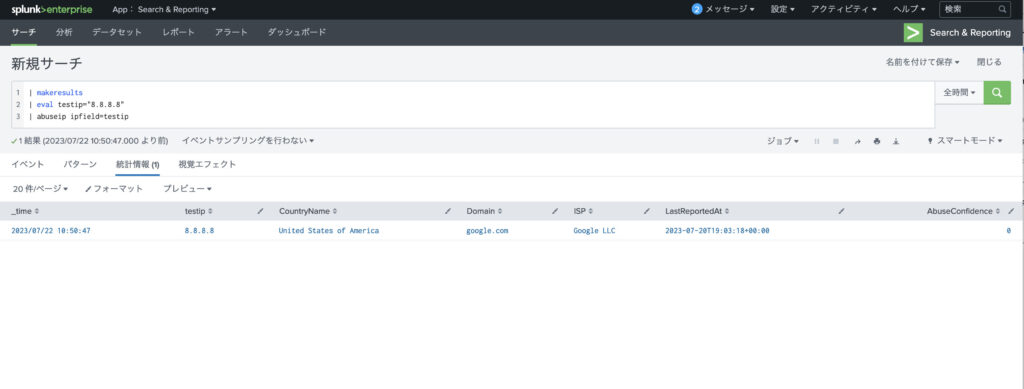

6.abuseipコマンドを試してみる

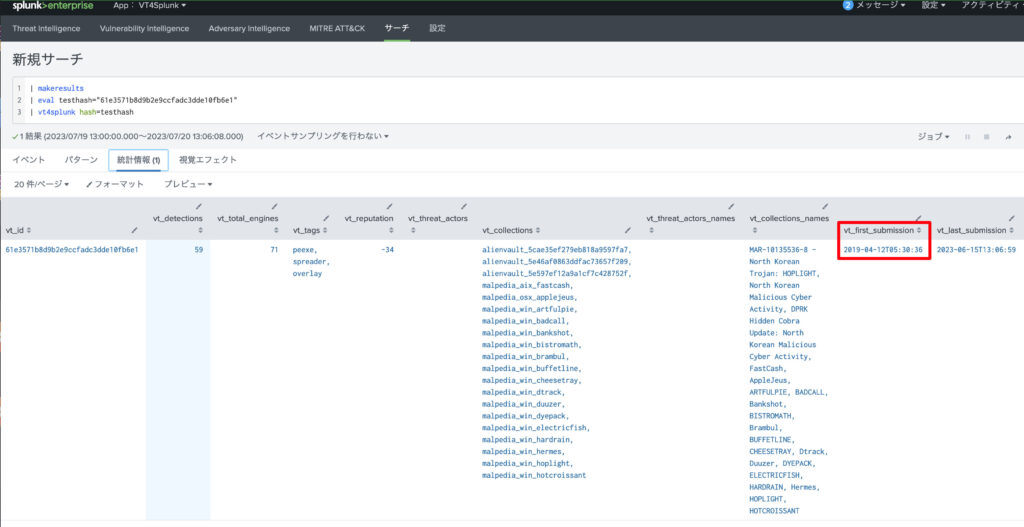

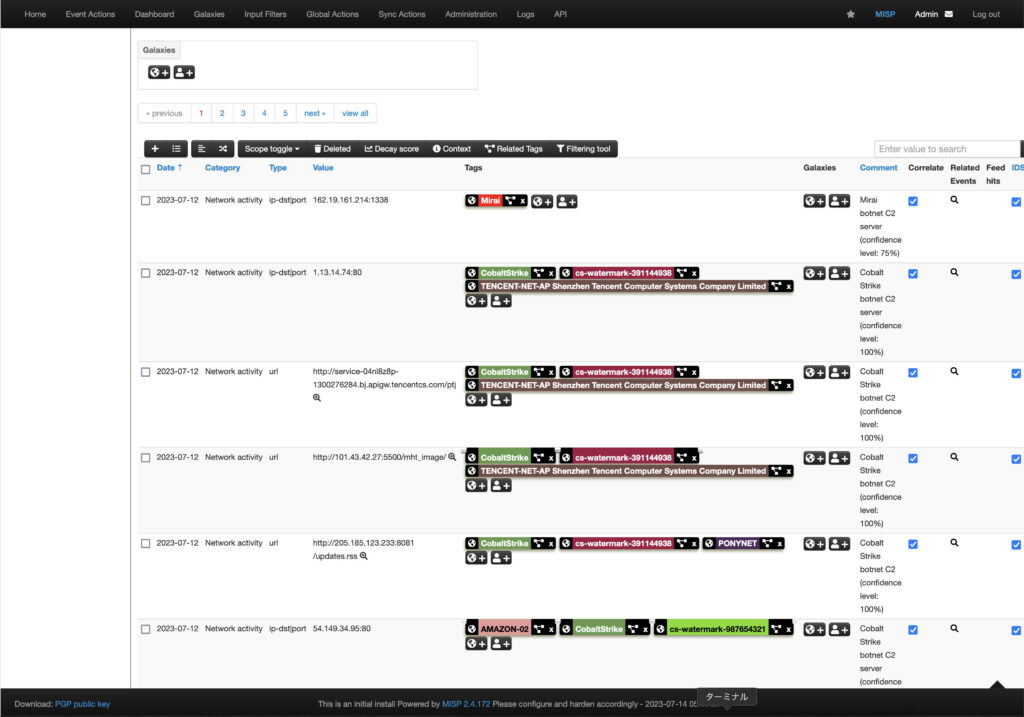

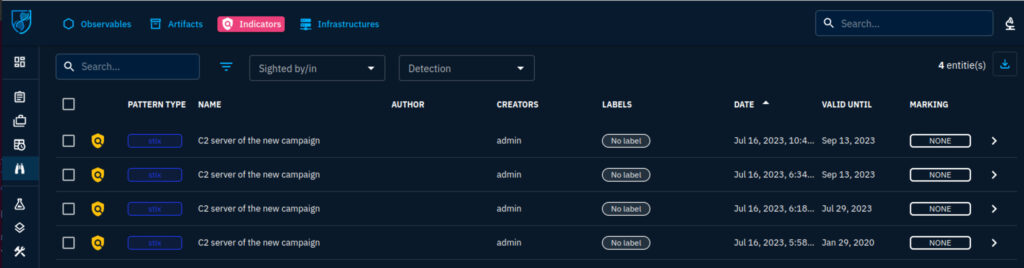

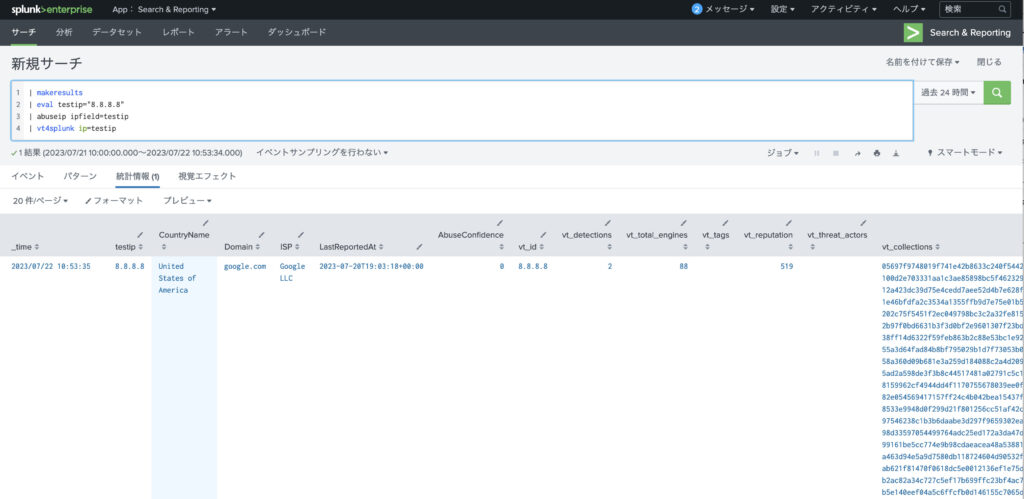

これで AbuseIPDB Check Appの abuseip コマンドが利用できるようになっているはずですので、以前対応した Virus Totalの vt4splunk と同じ要領で指定したIPの評価をAbuseIPDBからとってきます。

| makeresults | eval testip="8.8.8.8" | abuseip ipfield=testip

なお、Virus Totalと同時に評価をとってくることも可能なようです。

| makeresults | eval testip="8.8.8.8" | abuseip ipfield=testip | vt4splunk ip=testip

ちょっとテーブルの体裁を整えてみたのがこちら。

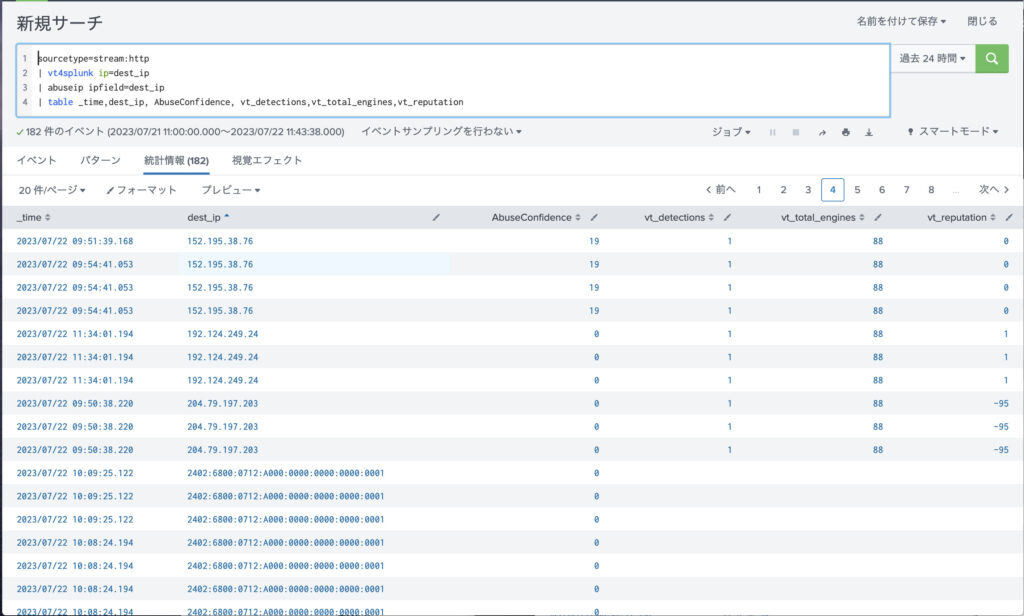

sourcetype=stream:http | vt4splunk ip=dest_ip | abuseip ipfield=dest_ip | table _time,dest_ip, AbuseConfidence, vt_detections,vt_total_engines,vt_reputation

いい感じにAbuseIPDB と Virus Total の評価結果が表示できていると思います。

<参考サイト>

splunkbase AbuseIPDB Check(https://splunkbase.splunk.com/app/4903)

AbuseIPDB Splunk+AbuseIPDB(https://www.abuseipdb.com/splunk)