コロナ禍になって以来、人ごみを避けていたため、1つの教室に大勢あつまって長い時間いるTOEICテストを避けていました。

しかし、最近少しコロナの感染者やその影響が弱くなってきた為、再度受けてみることにしました。

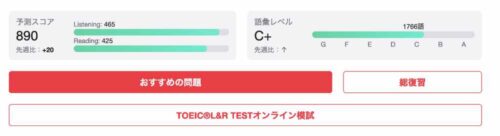

というのも前々回、奇跡的に845点をとってから2年以上経過してしまった為、そろそろその点数が公式に言えなくなっているであろう為です。(たしか2年間有効だったような。)

抽選にはみごと当選

300回目からは抽選が無くなるという話も聞いたりはしていますが、今回はまだコロナの影響で会場の確保が難しいからか、抽選となっていました。

しかし難なく当選しました。たぶん、競争率はだいぶん低かったんだろうなー。

会場は東京を指定したところ蒲田の東京工科大学

私は川崎市に住んでおりますが、下手に神奈川県を選ぶより、東京にしたほうが交通の便がよさそうだなあと思って、東京を会場に指定したところ、蒲田の東京工科大学になりましたー。

昔、蒲田にはよくいっていましたが、まじまじと大学を眺めたり、建物の中に入るのは初めてでした。

蒲田という下町?でありながら、ややモダンな建築。

大学の建物に入るのも久しぶりだなー。

日曜のAM10過ぎから12時21分までの戦い

コロナ前は会社で一斉に受けていたので、いつも夕方仕事が終わってからでしたが、今回は一般の会場で受けることになりました。

一般の会場は午前中と午後のどちらかが選べるのですが、私は朝方ということもあり午前を選択しました。

受付が9:25〜9:55ということでしたが、初めていく会場ということで、8時過ぎには蒲田入りし、建物を見にいきました。

しかし、まだ1時間以上前ということもあり、TOEIC会場の看板はどこにもみあたらず。

大学の敷地の広さをなんとなく確認し、近くのマクドナルドで時間を潰しました。

そして9:20分頃に再度マクドナルドから大学に向かいました。

するともうちらほらとTOEICに向かっているような人の流れができていたので、その流れに乗ってみました。

どうやら、大学の敷地に着いたら、その中には入らず、すぐ左の建物に向かっているもよう。TOEIC 以外のイベントもやっているようでしたが、無事に建物に到着しました。

さらに建物に到着すると、検温を受けて中に。中にはホワイトボードがあって、受験番号毎の教室の場所が書いてありました。

それをみるとどうやら私は3階の教室のようでした。

教室の中では後ろから2番目でしたが、私の列の1番後の人は来なかったようで、後ろからのプレッシャーを感じずに受験することができました。

しかし、集まった顔ぶれをみると、みんな私より若いなー、とすこし愕然としました。

今回はリスニングでつまずいたかも。。。

リスニングについて個人的にはパート3&4が盲点でした

パート1はほぼ完璧、パート2もそこそこ、とおもっていましたが、パート3&4はがたがたでした。

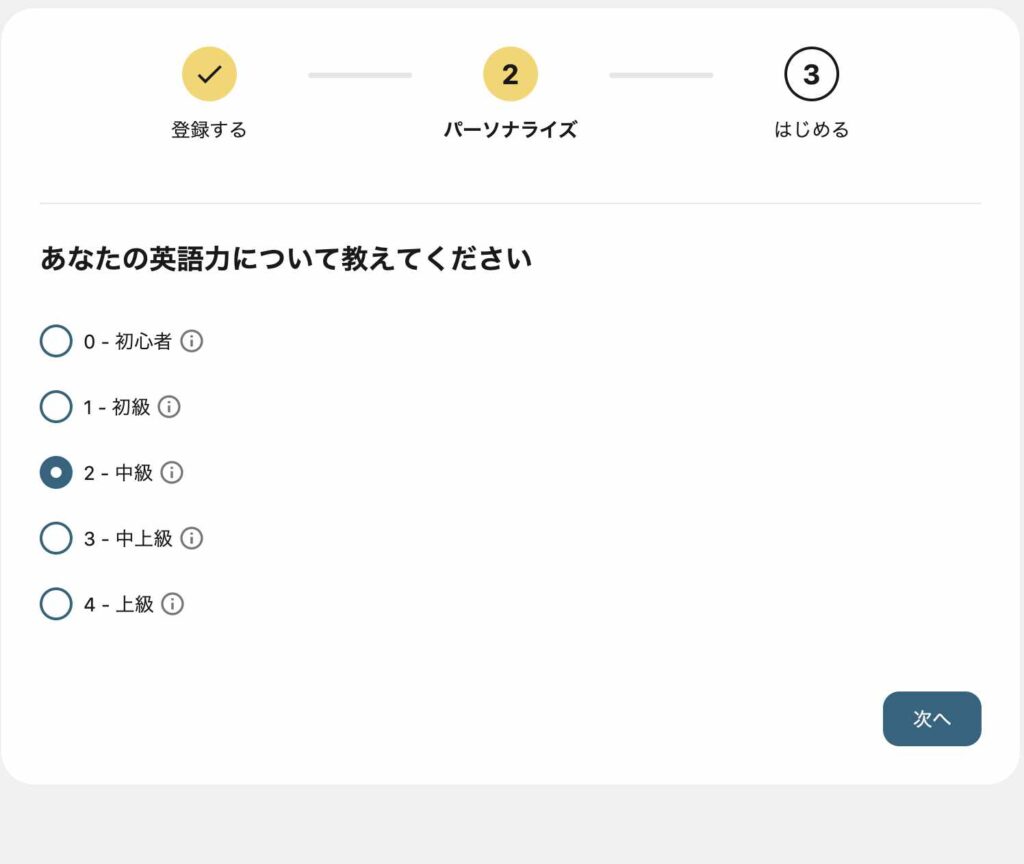

ここのパート以外はNative Campで練習していたんですが、パート3&4は練習していなかったんですよねー。そういえばここ、難しいんだった。練習しておけばよかったと後悔。

次回は事前にNative Campで練習しておこう。

席が一番後ろだったので、やや聞こえづらかった。。。というのは少し言い訳。

リーディングはめずらしく時間内にクリア

いつも時間が足りなくなるリーディングセクション。今回は2週間前くらいから徐々に時間内に全部終わるように公式問題で練習、そして解き方の作戦を立てていたのですが、それが見事にはまった感じでした。

他の人のおすすめをみると、パート6&7に関しては最初にいくつか設問を見た上で進めて、と書いてありますが、記憶力の低い私にはどうやらその作戦はあまり向いていないもよう。

また最近のTOEICは全部読まないと回答できない部分が多いらしいと聞いていた為、まともに問題文をちゃんと読んだあと、質問を1つ1つ答えることにしました。

これて、ちゃんと問題文を読めているところは、さっと答えられるし、ちょっとわからないなーというところは、再度読み直してもまちがってしまう、という公式問題集の経験から、割り切ってどんどん進めていくことができましたー。

本当に時計ないのねー。

なお、ここで誤算だったのが、教室に時計がないこと。いちおうソーラーの腕時計をもっていたのですが、長い間使っていなかった為、試験が始まる直前になっていも充電中の表示。

しかたないので、いつ終わってもいいように最後のラインはすべて一旦Cにマーク。

しかしいつもより高速に回答していくことができたので、その後、答えを選びなおし。多分全部Cにしてたらやはり2割くらいしかそのラインは得点できていなかったでしょう。

途中、おなかが空きます

午前の部といっても、試験時間は10:20〜12:20分くらいに設定されており、けっこうお昼にかかっています。

途中、すこしお腹がなったりしたので、朝、マックによったときにアップルパイだけではなく、もうすこしたくさん食べておけばよかったと後悔。

ほかにもお腹のなっているひとはいましたねー。

また受けたい

受験票にはる写真が900円もしたので、一回使うだけだともったいない。8枚綴りになっているしー。そんないらんのに。

また3ヶ月くらいしたら受けてみたいなーと思っています。