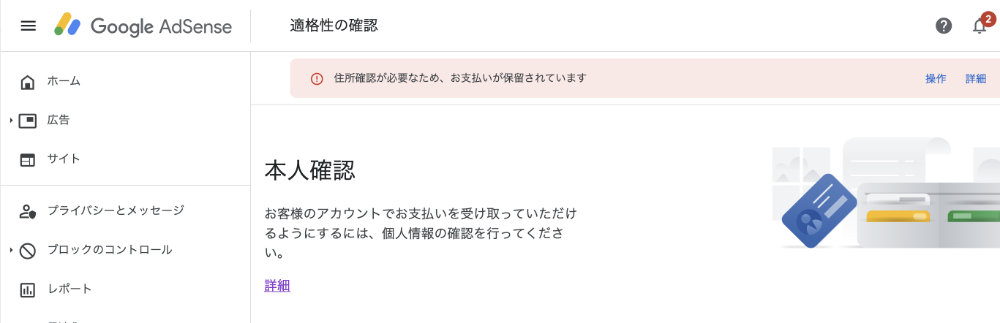

Google AdSenseをやっていて収益が1,000円を超えたあたりで、Googleから住所を確認する為にPINを郵便で送りますという連絡がきます。

この対応をしないと収益が8,000円を超えても支払ってもらえないばかりか、広告配信まで停止される可能性があるようです。

PINが1ヶ月過ぎても届かない

そこで今か今かと待ちわびていましたが、1ヶ月過ぎてもいっこうに届きません。

Googleの説明では届くまで2〜4週間かかるとありましたが、流石に遅いということで、Google AdSense に登録した住所を確認してみました。

すると、私が住んでいるアパートの名前までは書いていたのですが、部屋の番号が書かれていないことが判明しました。

必要もないのに住所をすべて記載するのは躊躇される方もいると思いますが、Google AdSense では広告収入の支払いに影響してくるので、最初から正確に記載しておいた方が良いようです。

住所を修正し、再送依頼

そこで、Google AdSense のサイトから住所を修正し、PINの再送を依頼しました。

なおPINの再送をWebから依頼すると、その時に登録されている住所ですぐに再送処理が始まるようなので、以下の順番で実施する必要がありそうです。

■PIN再送依頼手順

1.Google AdSense のサイトから住所を修正

2.同サイトにてPINの再送依頼

とりあえずPINの再送依頼をした後で住所を変更しておこう、と考えてしまうと、また届かない可能性があります。

再送依頼後、2週間程度で到着

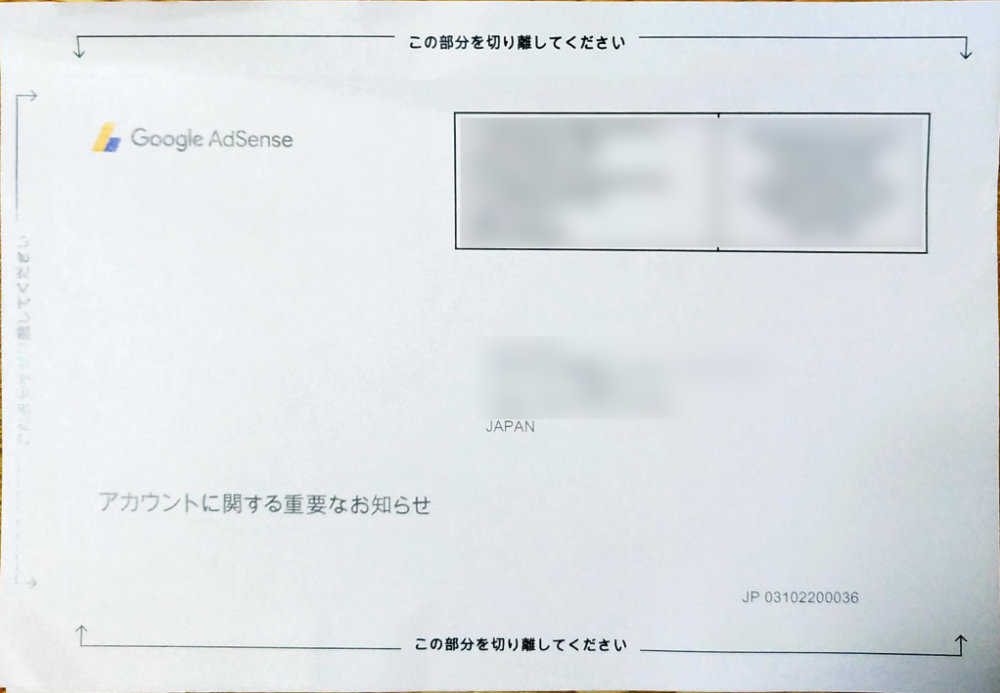

再送依頼をすると、今度は2週間かからないくらいでPINが到着しました!

どんな封筒でくるのかと思っていましたが、私のところに来たのは以下のような感じで、横22cm×縦14cmくらいの小さめの封筒(というか袋とじ)でした。

また裏面はばっちりGoogle AdSense のマークが入っているので、届いたらすぐにわかると思います。

なお封筒の表(ぼかした部分)には、「届かなかったらマレーシアまで送り返して」と書かれていますので、私の最初の郵便はマレーシアに帰ってしまったのでしょうね。

PINを入力し、住所確認完了

そして郵便を開くと、大きく青い文字で6桁のPINが書かれていますので、それをGoogle AdSense のサイトから入力すると、以下の通り住所確認が完了します。

なお、PIN入力直後は、最初の画像に出ていたピンクの警告が残っていますが、翌日再度確認したところ、消えていました。

さあ、あとは8,000円を目指して日々頑張るだけですね。