最近、コロナの影響で自宅からリモートワークすることが多くなっていますが、自宅の通信環境が万全とは言い難く、また会社のVPN環境のキャパシティがあやしいこともあり、Windowsのエクスプローラの動作が非常に遅いことがネックになっていました

そこで、もっと動作の軽いファイラーがないか探していたところ、AS/Rという良さげなものを見つけたので利用してみることにしました。

通信環境が悪くてもさくさく動きます!

結果的には、Windows標準のエクスプローラでは10秒単位でかかっていた処理が、As/Rを使うと1秒程度で(見た目上)処理されるようになりました。

見た目上と書いたのは、実態としては、ファイルサーバ側の処理が追いついていなく、AS/R側だけ処理が完了したように見える為です。(新旧のファイルもしくはフォルダが同時に見える瞬間が発生します。)

おそらく、完全にファイルサーバ側と同期をとっているわけではなく、非同期で表示させている為でしょう。

ただ、この処理により見た目上はサクサク動作してくれて、ファイラーの操作自体にストレスを感じることはほとんど無くなりました。

以下にAs/Rのインストール手順を簡単に書いておきます。

1.As/RをWebからダウンロード

As/Rは以下のサイトからダウンロード可能です。

窓の杜

https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/asr/

AMA Soft(作者のページ)

https://all.undo.jp/asr/

なお、作者のページには、このAs/Rがウィルス対策ソフトで誤検知されることが多いと記載されています。

しかし、これまで数ヶ月利用していますが、私の環境では検知されたことはありません。

誤検知が多いウィルス対策ソフトは、作者のページで確認してください。(おそらく日本ではマイナーなウィルス対策ソフトではないかと思います。)

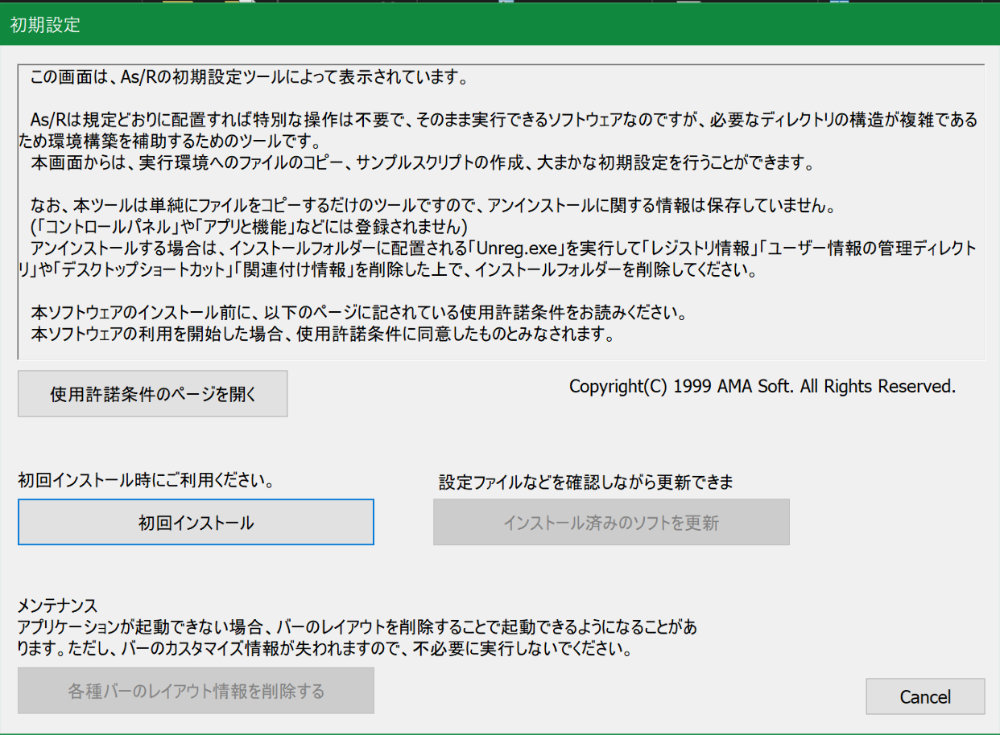

2.プログラムを展開&初期設定

ダウンロードしたファイルはexe形式になっており、これを実行するとファイル名と同じフォルダが同ディレクトリに展開されます。

これで終わり?と思ってしまうかもしれませんが、このフォルダの中に初期設定ツール(Setting.exe)が入っていますので、これを実行します。

実行すると上の画面が表示されますので、ここから「初回インストール」ボタンを選択し、インストールを開始します。

この中でVC++ 2019のランタイムが要求されますので、必要に応じてダウンロード&インストールを行います。(インストールした場合、OSの再起動が必要です。)

その後、ウィザードに従い初期設定を進めてください。無事、初期設定が完了するとデスクトップにショートカットが表示されているはずです。

3.導入後、ちょっとした設定変更をおすすめ

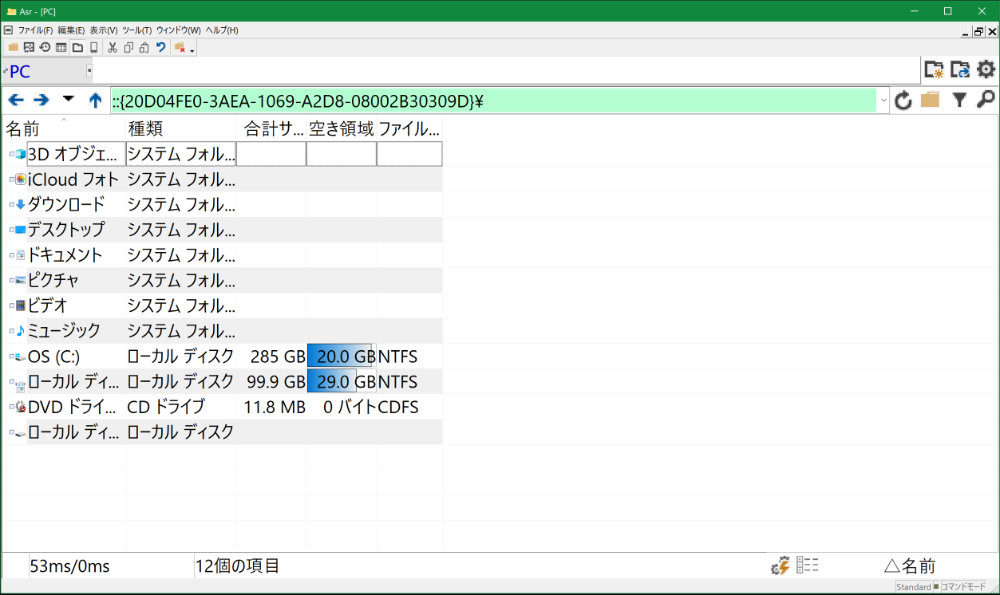

As/Rの起動直後の画面は以下の通りです。

初見、非常にシンプルで良さげなのですが、ちょっとフォントが大きすぎる気がするので、少し設定を変えた方がいいかなと思います。

私の場合は、以下の方法でフォントの大きさを変えて使っています。

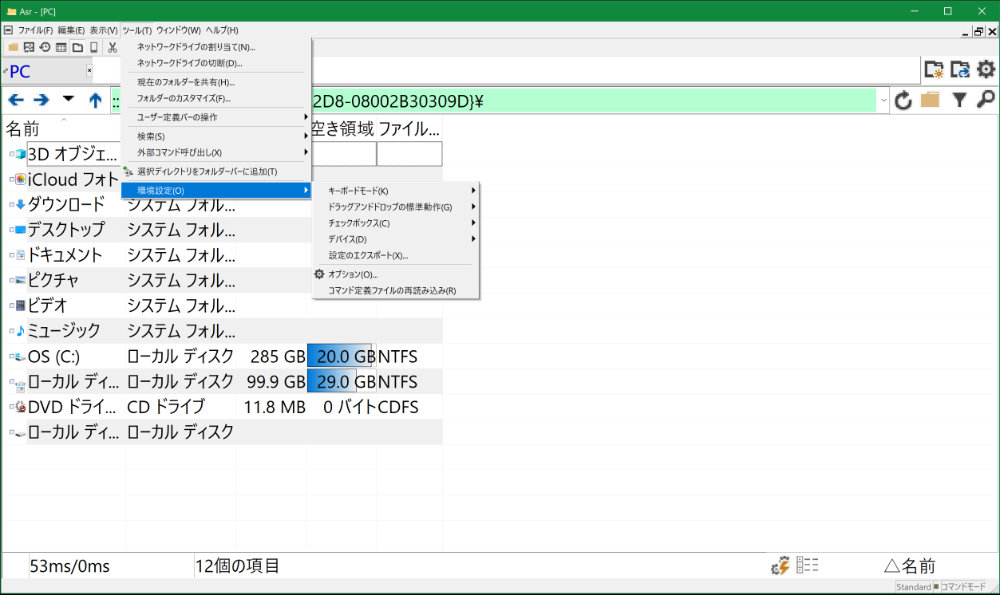

[参考1]フォントの変更方法

メニューバーから以下のように[ツール]-[環境設定]-[オプション]を選択します。

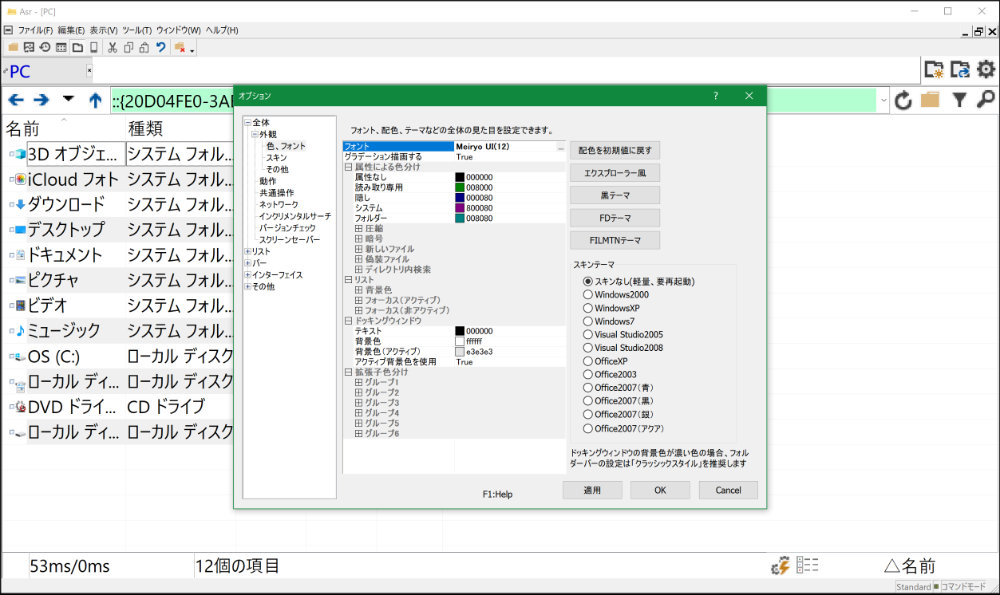

すると、以下のように「オプション」画面が表示されますので、その中から[全体]-[外観]-[色・フォント]を選択し、フォントを変更します。

私の場合は18pから12pに変えてみました。その結果が以下の通りです。

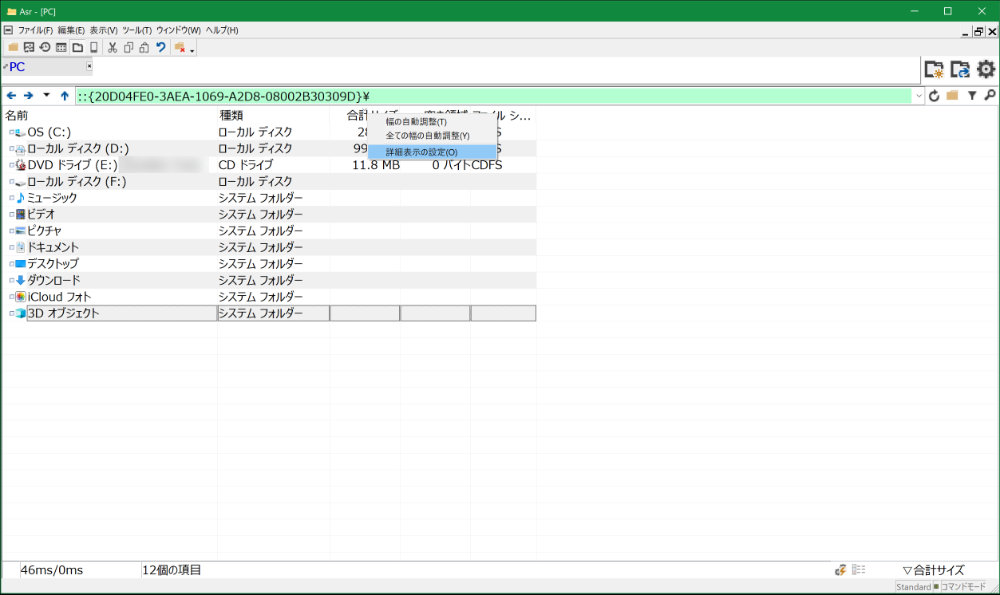

なお、表示項目が足りない場合は、上記の通り表示項目のところで右クリックし、[詳細表示の設定]を呼び出すことで、追加することが可能です。

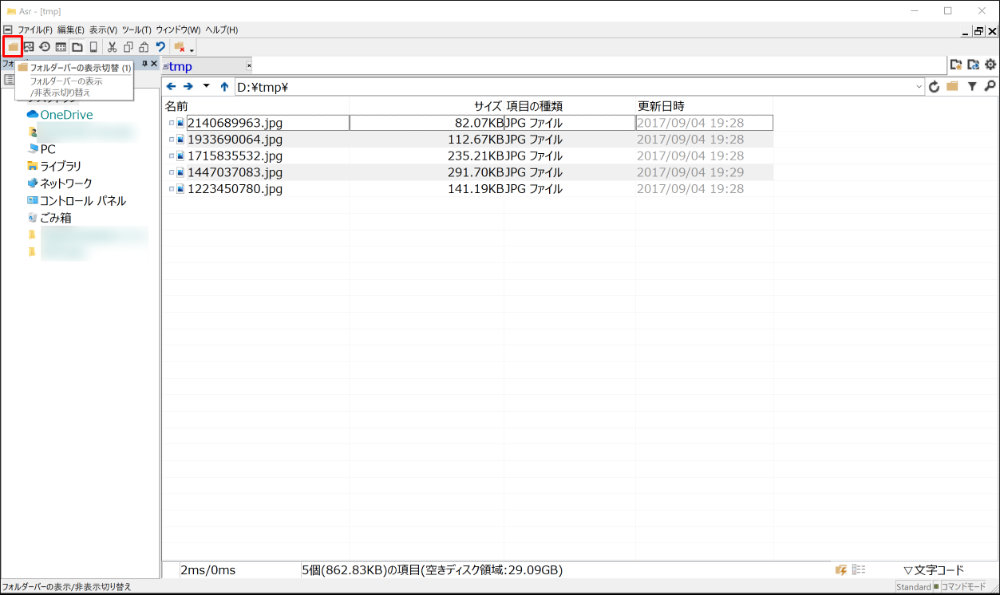

[参考2]エクスプローラ風にした場合

また、私は利用していませんが、左上のフォルダボタン(赤枠)を押すと、Windows標準のエクスプローラ風にもなります。(ちょっと重くなりそうですが。。)

リモートワークのお供にどうぞ

このAs/Rのおかげで最初戸惑っていたリモートワークがかなりはかどりるようになりました。

なお、こういったファイル操作と共に仕事の効率化に大きくするのが、Outlookなどのメール操作になると思います。

Outlook操作の効率化については、別途以下の記事を書いていますので、ご参考にしていただければと思います。