ISC2にログインし、Webinarを視聴したのにCPEポイントがつかないという状況になったことはないでしょうか?

私がその状況になっており、理由をISC2に確認してみましたので、その内容をここに記載しておきます。

2サイトへのISC2 IDの紐付けをしておこう!

ISC2に確認したところ、(ISC)² BrightTalk / Blue Sky channelsの両方に自分のISC2 IDが紐付けておく必要があるとのことです。具体的には以下の通りです。

1.「CPE Opportunities」のWebinarsを視聴する場合

BrightTalkのアカウントにISC2 IDの紐付けが必要

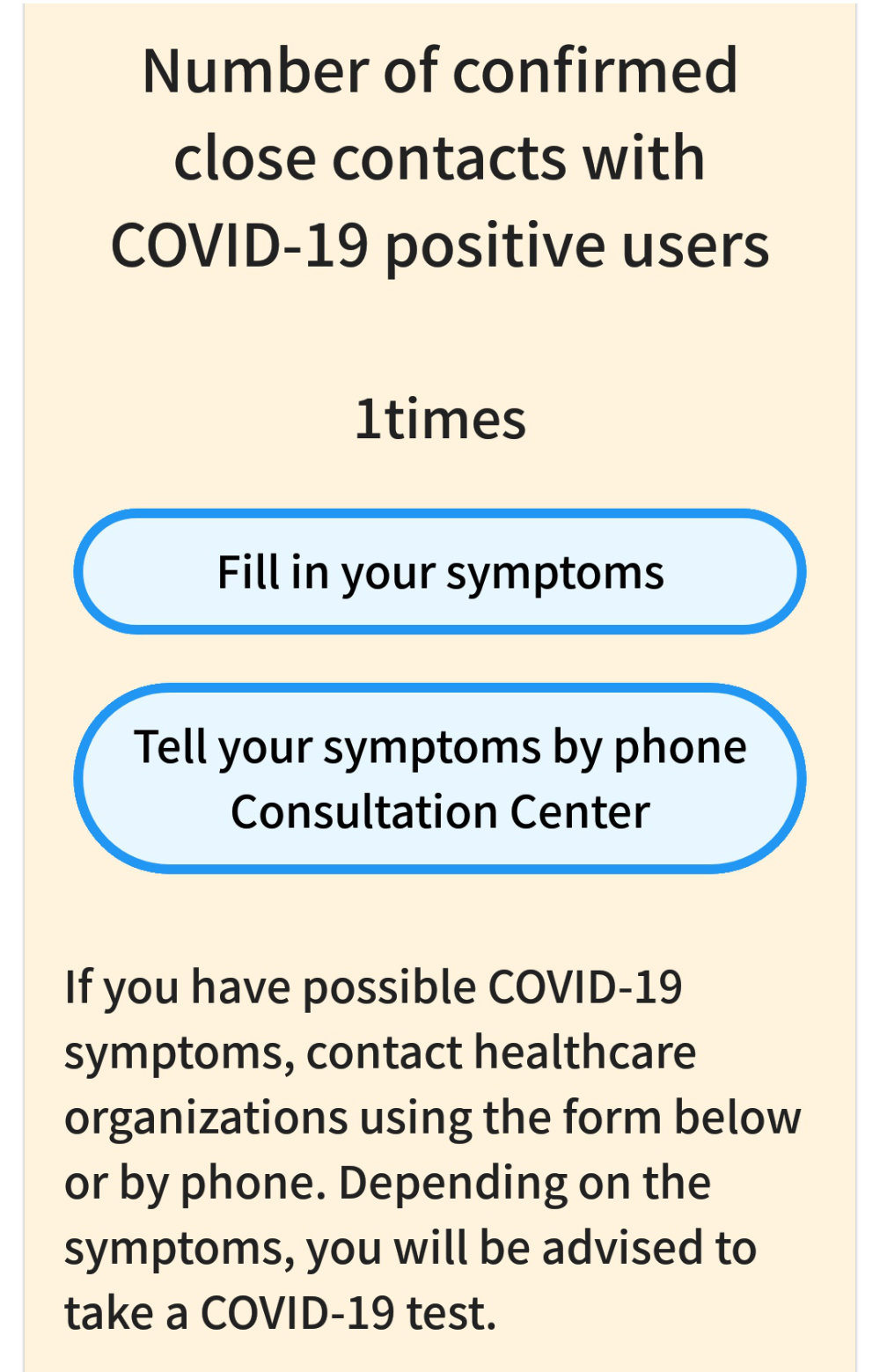

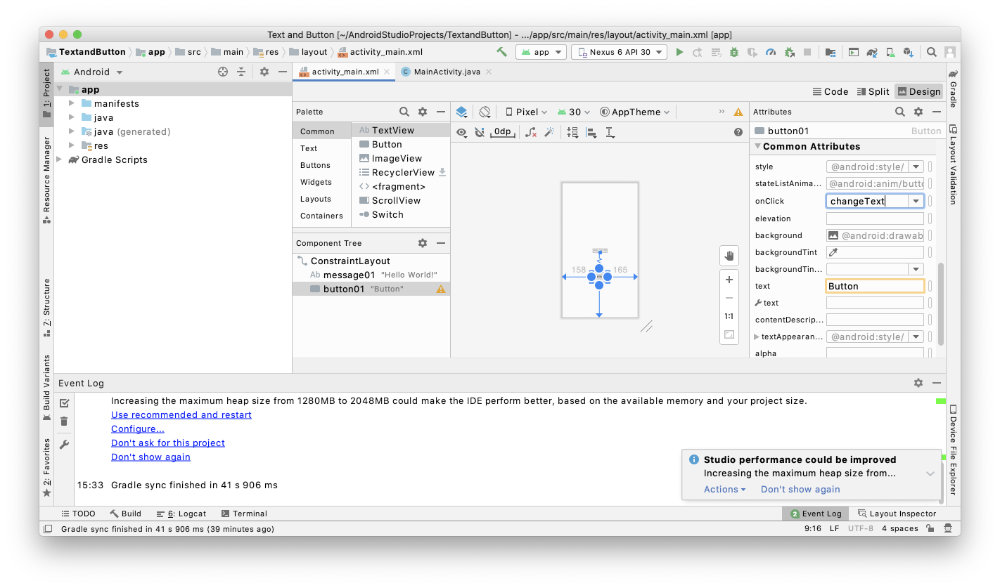

私の場合、以下のサイトからWebinarを視聴したときにCPEが自動付与されない状況になっています。

こちらの場合、一見、ISC2のサイト自身がWebinarを提供しているように見えますが、実際は、ISC2 BrightTalk というサイトに自動的にログインし、そこで視聴していることになっているようです。

したがって、BrightTalkのアカウントに自身のISC2 IDが紐づけられている必要があります。

BrightTalkログイン画面 https://www.brighttalk.com/login/

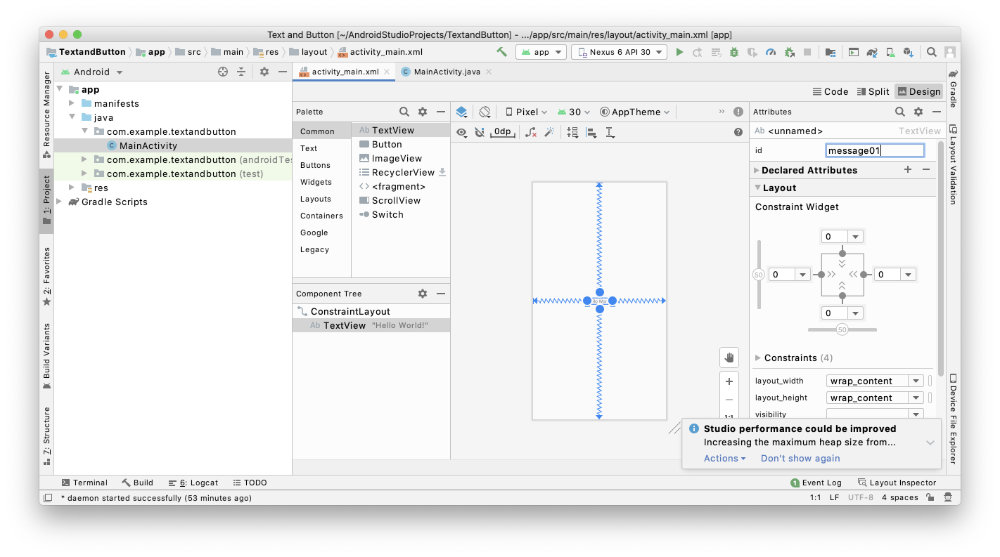

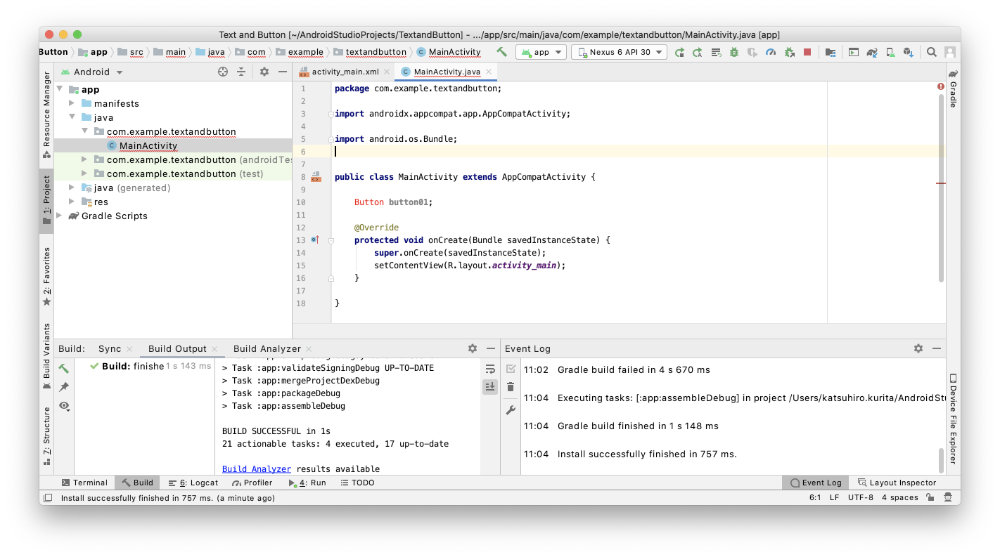

そこで、自身のプロファイルをBrightTalkで確認してみることにしました。

しかし、ISC2 IDを入力できそうなところが見つかりません。そこでもう一度、この状況をISC2に確認してみたところ、以下の説明が返ってきました。

When you created the Bright Talk account and watched the first (ISC)2 webinar, there should be a field to submit your (ISC)2 ID. If you miss the stage, unfortunately, it is not showing any more from the second time. This should be submitted for each (ISC)2 channels at the first time when you watch the (ISC)2 webinar. If you would like to link your (ISC)2 ID to your Bright Talk account, you would need to delete the account and re-register your (ISC)2 IDs per each (ISC)2 channels. Kindly remind that you should keep the certificate and submit CPEs manually before you delete the Bright Talk account.

(ISC)², Inc.

どうも、Bright Talkに初回アカウント登録した時はISC2 IDを入力するフィールドが表示されるけど、後からは設定できないということらしいですね。

なんで?という感じですが、今はそういう仕様になっているのでしかたないですね。自身のCISSPライセンスの更新が終わったら、一度アカウントを削除して、登録しなおしてみたいと考えています。

とりあえず過去の視聴履歴は手動で登録

しかたがないので、これまで視聴したWebinarについては手動で登録することにしました。

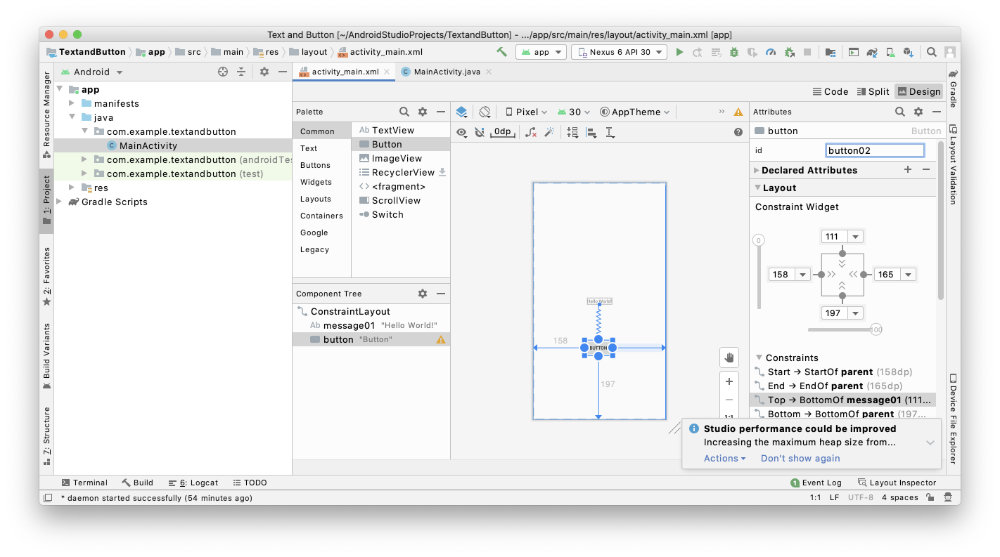

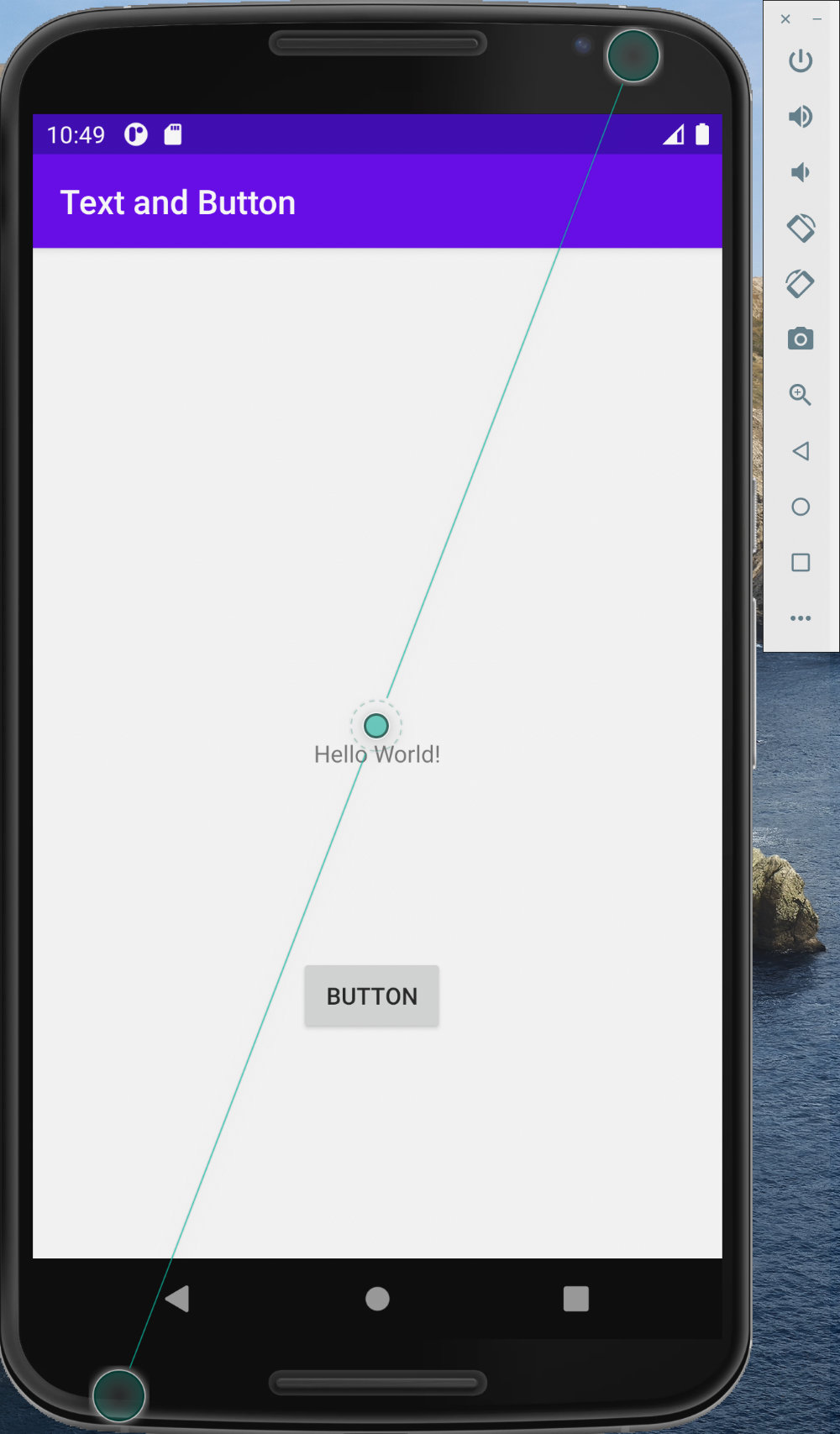

過去の視聴履歴は以下のとおり、「My viewing history」から確認することができますので、もれなく申請しましょう!

見てのとおり、じつはこっそり視聴したことを証明するCertificateも発行されています。

なお、上のISC2からの回答のとおり、アカウントを作成しなおすとこれらの視聴履歴や証明書も消えてしまうはずですので、そのまえに登録してしまいましょう!

2.e-Symposium Webinar Seriesを視聴する場合

こちらの場合、Blue Sky channelsのサイトに明らかに移動しており、そのアカウントに対してISC2 IDの紐付けを行なう必要があることも分かり易いと思います。

私の場合もすでに紐付けしているので自動的にCPEが付与されるようになっている状況です。

ちなみにISC2のサイトが新しくなってから、ISC2のトップページからこのページへのたどり方がわかっていません。

ちょっと隠しサイトっぽくなっていますが、更新されていないわけではなく、2020年も4件のWebinarが登録されています。

e-Symposium Webinar Series

https://www.isc2.org/Member-Resources/e-Symposium

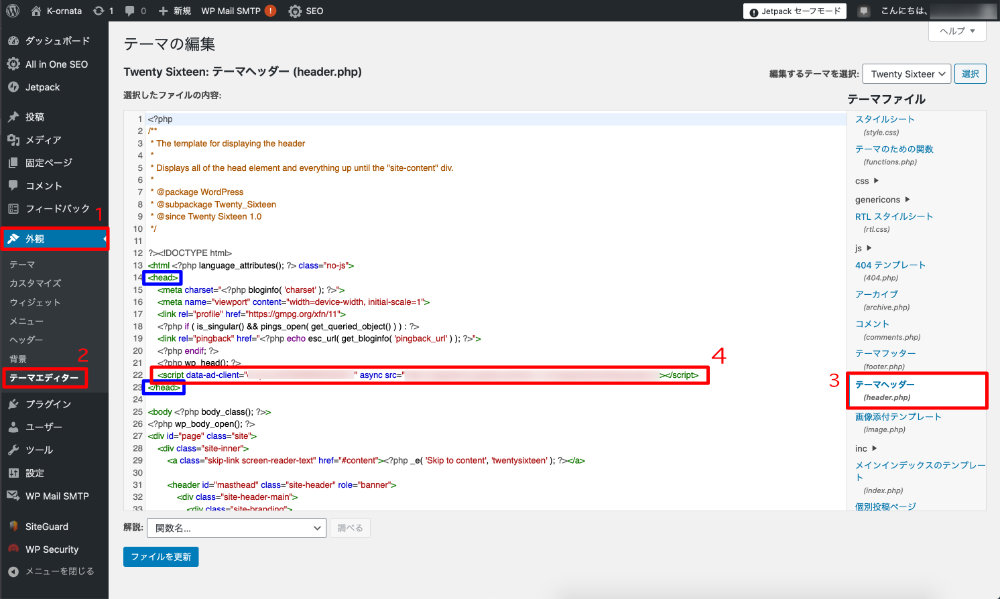

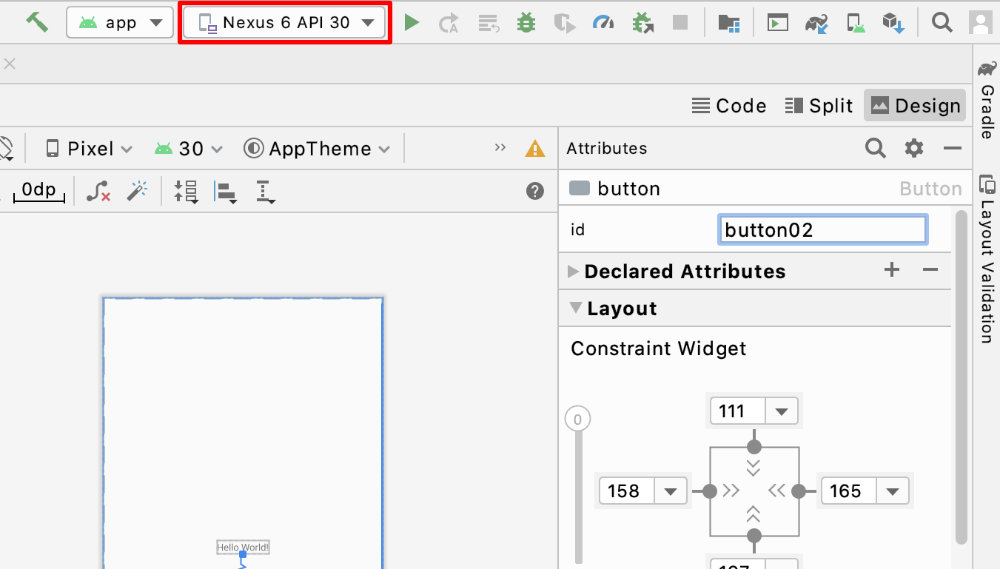

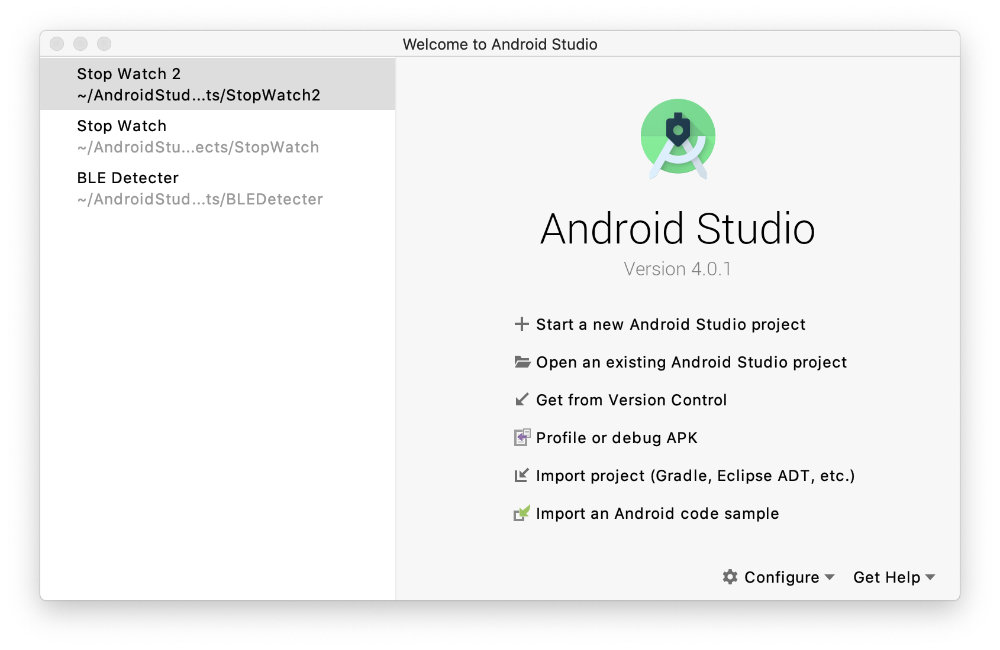

以下、Blue Sky channelsのアカウント情報を編集する画面ですが、こちらは初回登録時以外でも、ISC2 IDを登録できるようになっています。(というか、今は登録必須になっていますね。以前は必須ではなかったと思います。)

まとめ

Webinar視聴時にCPEを自動付与する方法は結局以下の通りになります。

1.「CPE Opportunities」のWebinarsの場合

・BrightTalkのアカウントにISC2 IDの紐付けが必要。

・アカウント作成時のみISC2 IDの紐付けが可能。

・どうしても紐付けしたい場合は、アカウントの作り直し。

(既存の視聴履歴やCertificateがきえてしまうので注意!)

2.e-Symposium Webinar Seriesの場合

・Blue Sky channelsのアカウントにISC2 IDの紐付けが必要。

・ISC2 IDの紐付けはいつでも可能。(というか、今は入力必須)

なお、ISC2 CPE を獲得可能なサイトの紹介を以下のページでしていますので、よかったら併せて確認してください。