Google Adsense を申し込む時にscriptコードを貼り付けるように言われますが、どこに貼り付けたらいいかすぐに分からないですよね。

そこでその貼り付け方を記載しています。

WordPressの場合、一箇所貼り付けるだけ

それではGoogle Adsense にアクセスしてから貼り付けるまでを説明します。

1.Google Adsense のホームページにアクセス

以下のサイトにアクセスすると、Google Adsense のホームページが表示されます。

https://www.google.com/intl/ja_jp/adsense/start/

ここで、「ご利用開始」ボタンを押してください。すでに Googleアカウントにログインしている場合は、お申し込み画面が表示されます。

2.Webサイトの情報などを入力

お申し込み画面から、Google Adsense を埋め込みたい自分のWebサイトのアドレスなどの入力を求められますので、それらを入力し、「保存して次へ」を選択します。

この後、支払い先情報として自分の住所の入力を求められます。それを入力するとWebサイトに埋め込むscriptコードが表示されますのでコピーしておいてください。

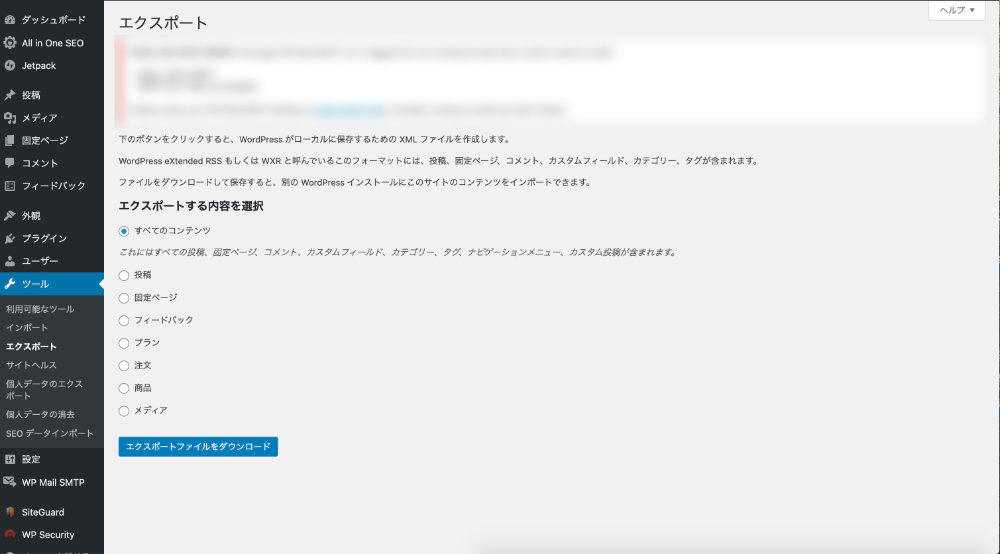

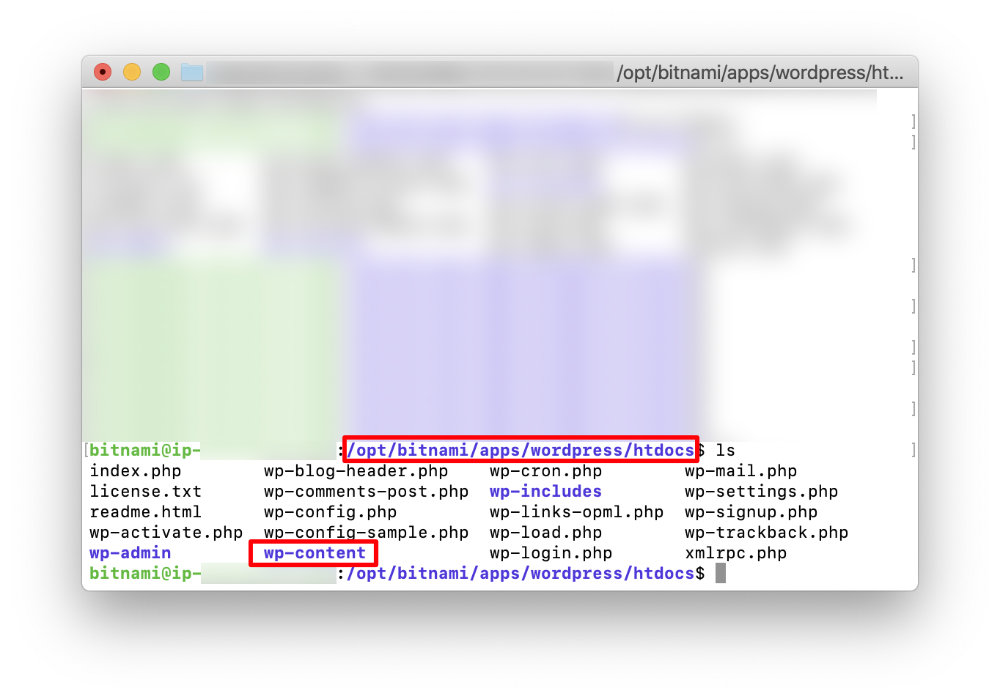

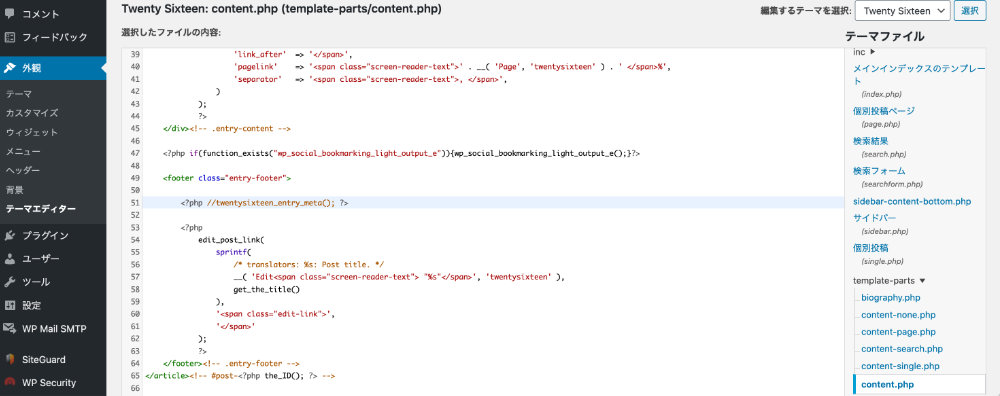

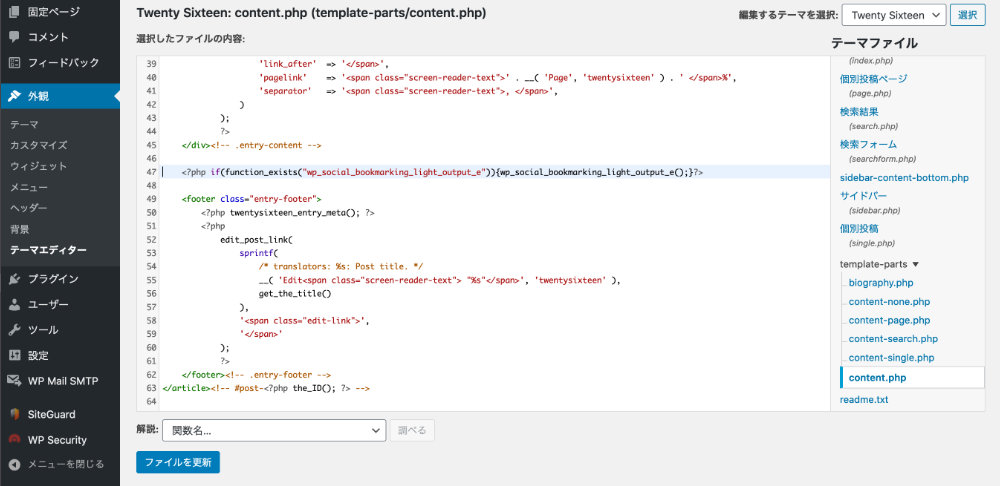

3.WordPressへのコード埋め込み

そしてGoogle Adsense でコピーしたコードをWordPressの画面から以下の手順で貼り付けます。

貼り付け手順

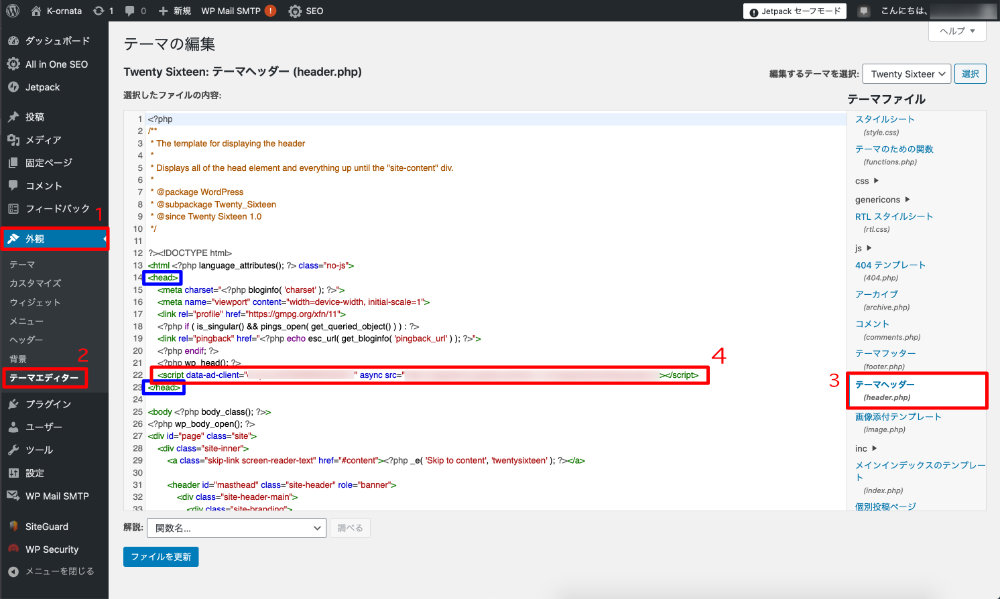

1.左ペインのメニューから「外観」を選択し、サブメニューを表示。

2.サブメニューから「テーマエディター」を選択。

3.右ペインのテーマファイルから「テーマヘッダー」を選択。

4.header.php のソースが表示されるので、<head>〜</head>の間に張り付け

4.Google Adsense サイトに戻って申請処理

scriptコードの貼り付け後、Google Adsense に戻って「サイトにコードを貼り付けました」というチェックボックスがあるので、それにチェックを入れ、「完了」をクリックします。

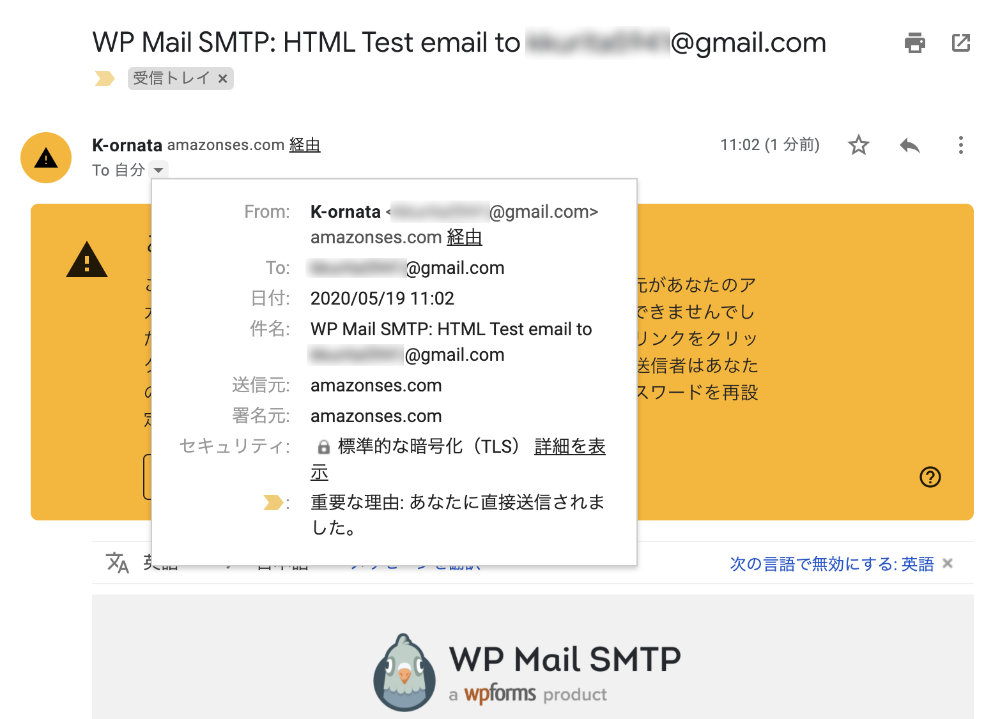

するとGoogle Adsense が自分のWebサイトにコードが埋め込まれているかチェックし、問題なく埋め込まれていると、以下のポップアップが表示されます。

ポップアップを閉じると、審査中のメッセージが表示されるので、数日待ちましょう。

私も今、待っている最中ですので、審査完了のメッセージが来たら、ブログを更新したいと思います。

2020.10.6追記

昨日、Googleから審査が通過した旨のメールが来ました!申請したのは週末でしたが、2日で審査が通過しました。