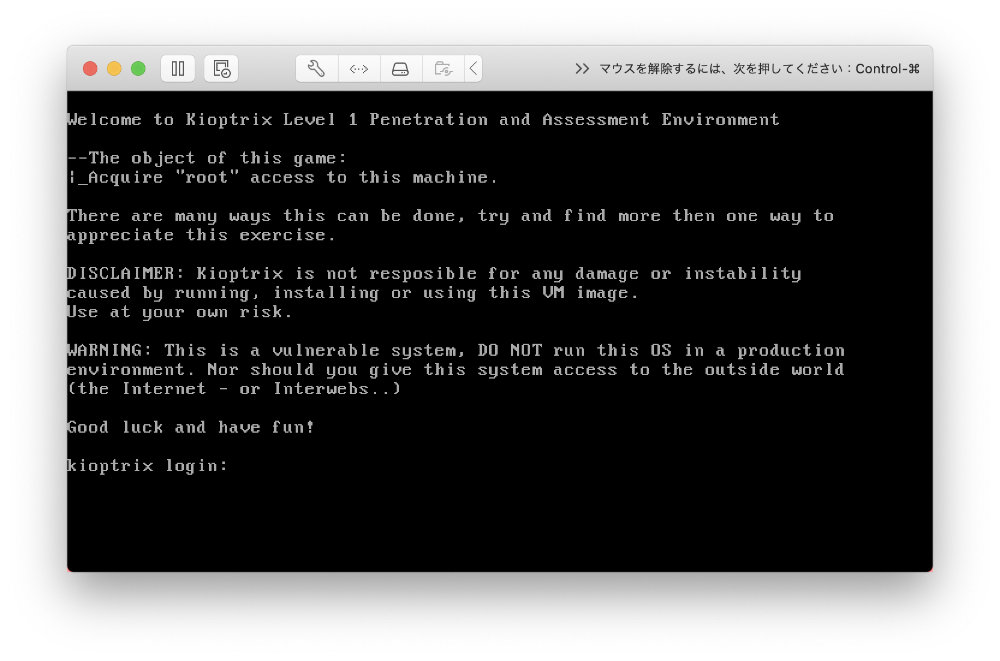

COCOA(COVID-19 Contact App)で突然アラートが発生した場合、どう対処したらよいかを記載しておきます。

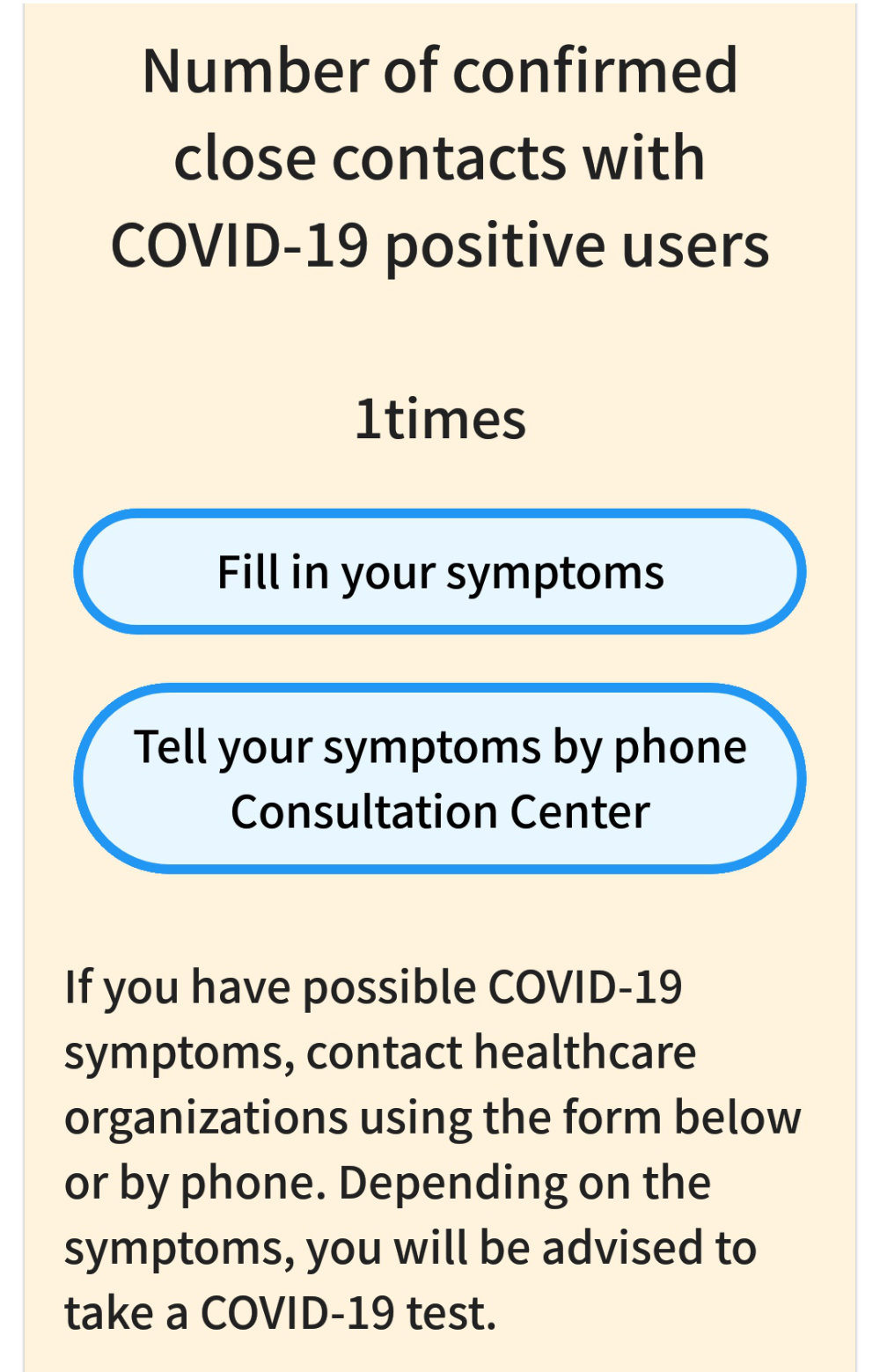

結論としては、以下の方法で行政検査を受けることができる場合があります。行政検査の場合、1〜2万円かかると言われている検査料金には保険が適用され、病院の診療費の支払い(約1,800円)だけになります。

帰国者・接触者相談センターにまずは相談

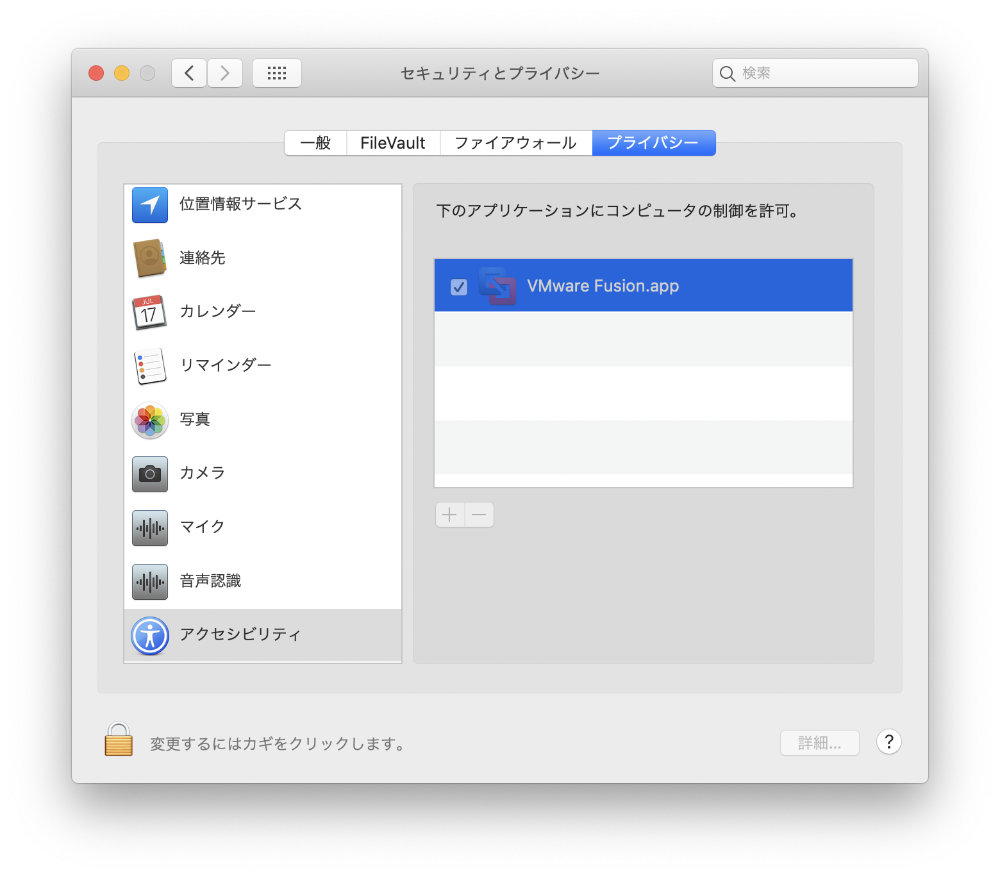

COCOAでアラートが発生した際に、アプリ上にはコロナの兆候がある場合には健康センターに連絡してくださいと出ます。

一方で、兆候がない場合には、14日間様子をみてくださいと言われるだけで、積極的に検査を受けてくださいという形にはなっていません。

そういう時は、まず、「帰国者・接触者相談センター」に電話してみることをお勧めします。

帰国者・接触者相談センター連絡先(川崎市)

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116178.html

なお、厚労省のサイトにもこの流れが書かれています。

新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用に伴う対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000612063.pdf

相談センターに連絡すると、おそらくアプリと同様に症状を聞かれ、特に症状はないと説明すると14日間様子をみてほしい、と言われると思います。

しかし、人によっては、お子さんがいるので感染していないか心配、会社から調べてもらうように言われている、などの事情があると思います。

厚生労働省の事務連絡について説明

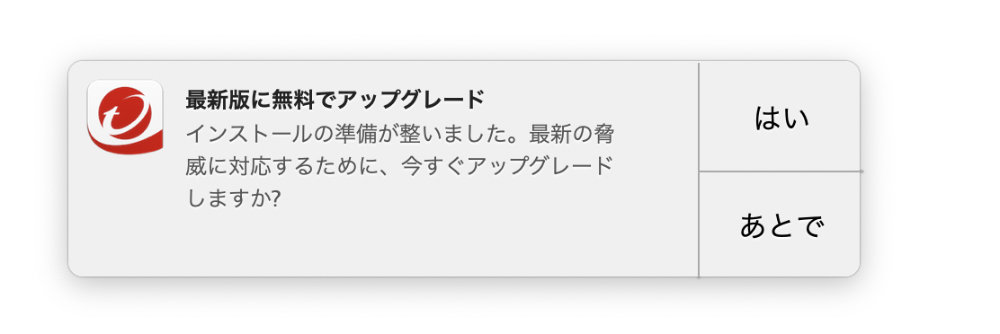

上記のような事情のある人は、8/21に厚生労働省から各都道府県へ通達されている事務連絡について説明し、どうしても受ける必要があると言ってみましょう。

新型コロナウイルス接触確認アプリで通知を受けた者に対する行政検査等について

https://www.mhlw.go.jp/content/000661724.pdf

この通知の中ではCOCOAからの通知について、以下の通り対応をお願いしたい旨の記載が書かれています。

本アプリで通知を受けた者に対して検査を行う場合は、症状の有無や濃厚接触者に該当するか否かに関わらず、行政検査として取り扱っていただくよう、お願いいたします。

これうまく説明できれば、折り返し保健所の方から検査が受けられる旨の電話がもらえることがあります。

また、感染数の状況にもよりますが、検査は早ければ翌日実施してもらえる可能性があります。

保健所から指定された病院へ

保健所から電話がかかってきた場合は、検査をうける病院を教えてもらえると思いますので、当日、指定時間の10分前くらいには現地に行っておいた方がいいでしょう。

なお、病院への行き方ですが、通常は他人と接触しないように車で行くことをすすめられますが、COCOAでアラートが出ただけで症状がない場合、公共交通機関でいくことが可能な場合があります。このあたりは保健所から電話がかかってきたときに相談しておくとよいと思います。

また、病院では他人との接触を避ける為、行列などはできていないと思います。保健所から指定された目印の場所にいると声をかけられると思いますので、病院の人にしたがって検査をうけてください。

検査は鼻から長い綿棒を入れられるパターンが多いと思いますが、検査をうけた後はくしゃみが出やすいですので、病院からわたされたティッシュなどがあれば、家にかえるまでそれを持っていた方がよいと思います。

保健所からの結果連絡

検査結果については、保健所もしくは病院からいつ連絡があるか教えてもらえると思いますので、その結果を受け取るまでは基本的に外出禁止となります。

指定された日の当日(通常は検査の翌日)、保健所から受検者に順番で電話連絡がありますが、おそらく陰性だった人は後回しにされると思います。(ここは推測ですが、まずは陽性の人が先になるのではないかと思います。)

したがって、陰性の人には午後もしくは夕方に連絡が来ることになると思いますので、それまで結果を心配しながら結果を待つことになります。

なお、川崎市の場合、前日検査をうけた人の中で陽性と判定された人の情報(年代、性別、住所(区まで)、職業)を緊急情報としてWebに掲載していますので、そちらを確認した方が、はやく結果がわかる場合があります。

【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html

診療費の支払いは忘れずに

結果連絡の数日後、検査を受けた病院から診療費の支払いについて郵便がきますので、その内容にしたがって、診療費を支払います。

基本的には病院との接触を避ける為、振り込みによる支払いになるようです。

今回は川崎市のケースをご紹介しましたが、地区や今後の動向よって多少流れが代わる可能性がありますので、事前に調べておくといいかもしれませんね。

COCOAのアラートは、すくなくとも通勤などで15分以上、公共機関を使って移動しているひとは誰にでも来る可能性があります。アラートが発生するのは誰のせいでもありませんので、アラートを受け取ってからの対応が重要となります。